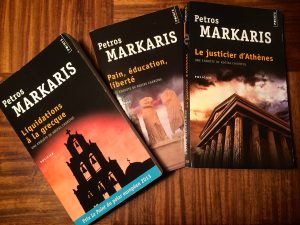

Dans le cadre de la préparation de mon documentaire, «Grèce, le jour d’après», qui sera diffusé en octobre sur ARTE, j’ai eu le plaisir d’interviewer à Athènes, le 7 juillet dernier, Petros Markaris. Auteur de romans policiers, scénariste, c’est un fin observateur de la société et de la vie politique grecque. Ses derniers livres chroniquent la crise depuis 2010 et imaginent un retour à la drachme: «Liquidations à la grecque», «Le justicier d’Athènes», «Pain, éducation, liberté».

Comment un parti comme Syriza qui ne pesait que 4 % des voix en 2010 est parvenu au pouvoir en 2015 ?

Les gens étaient lassés des partis de gouvernement qui se partageaient le pouvoir depuis 1981, le PASOK et la Nouvelle Démocratie. Ces partis sont responsables de la situation actuelle et ils n’ont jamais dit au peuple la vérité vraie : alors que la situation ne cessait d’empirer jour après jour, que la vie devenait de plus en plus insupportable, ils cherchaient encore à rassurer les Grecs sur ce qui allait se passer. Syriza a bénéficié de ce rejet. Mais les Grecs n’étaient pas les seuls à espérer un changement avec ce parti. C’était aussi le cas des Européens qui pensaient qu’avec un parti nouveau, avec des gens jeunes, les réformes pourraient se faire plus facilement puisque Syriza n’avait pas d’intérêts à défendre. Mais tout le monde s’est trompé : on n’a pas compris qu’avec le déclin du PASOK, tout son appareil syndical, politique et administratif est passé à Syriza, de sorte que ce dernier a hérité d’un Etat clientéliste qui est devenu le sien. Il ne peut donc pas se retourner contre cet appareil qui est devenu son émanation. C’est la raison pour laquelle son système de gouvernance rappelle fortement celui du PASOK.

La gestion de la crise n’a pourtant eu que peu à voir avec celle du PASOK ou de ND…

C’est exact, elle est propre à ce qu’est Syriza. L’illusion qu’avaient les Européens qu’ils allaient mieux s’entendre avec ce parti s’est évanouie lorsque Yanis Varoufakis a fait son entrée en scène. A ce moment, les choses n’ont fait qu’empirer… Il faut comprendre que Syriza n’est pas un parti homogène, mais est composé de fractions. Chaque fraction a sa propre ligne politique et sa propre conception politique. Quand ce parti était dans l’opposition, cette particularité n’était pas vraiment nuisible. Mais cela est devenu beaucoup plus problématique maintenant qu’il est au pouvoir, parce qu’il n’existe pas de ligne politique unique dans ce parti. Il y a un secteur important de Syriza qui veut un retour à la drachme, un autre pro-européen qui veut rester dans l’Europe et un troisième qui est tantôt avec les premiers, tantôt avec les seconds. Surtout, Syriza n’est pas un parti de gauche même s’il affirme le contraire : c’est un parti eurosceptique et anti-mémorandum. C’est la raison pour laquelle il lui est aussi facile d’être en coalition avec ANEL, les Grecs indépendants, un parti lui-aussi anti-mémorandum et eurosceptique même s’il est d’extrême droite. Au moment ou Alexis Tsipras a fait le grand pas vers l’acceptation d’un nouveau mémorandum la division du parti était inévitable :

Syriza était-il prêt à exercer le pouvoir ?

Syriza ne s’attendait pas à gagner les élections. C’est pourquoi il n’avait pas de programme de gouvernement. Etre dans l’opposition, s’égosiller pour demander plus de la démocratie, plus de droits, c’est facile. Mais tout d’un coup, Syriza s’est retrouvé au pouvoir sans qu’il s’y soit préparé. Or, il existe plusieurs lignes politiques dans le parti et aucune réponse claire à la question « que veut Syriza ? ». Syriza se cherche, c’est ça son problème. Il se tâte : tantôt il dit qu’il veut rester dans l’Europe, tantôt le contraire. Cela crée une divergence d’opinions au sein de la société dont une partie pense que Syriza veut un retour à la drachme, alors qu’une autre partie est persuadé qu’il veut simplement mettre une pression maximale sur les Européens pour faire changer l’Europe. Mais quelle Europe veut-il et que peut-il changer? Dans tous les cas, ce n’est pas clair, ni à l’intérieur ni à l’extérieur de Syriza.

Syriza aurait donc dû rester dans l’opposition en attendant de clarifier sa doctrine ?

Syriza a commis une erreur en décembre dernier qui est due à son manque d’expérience et à son ambition. Il aurait dû laisser Samaras au pouvoir cinq mois de plus en élisant le candidat d’Antonis Samaras à la présidence de la République. Ainsi, Syriza serait arrivé au pouvoir cinq mois plus tard, une fois les négociations sur la fin du programme d’assistance financière bouclées. Comme cela, c’est Samaras qui aurait porté le poids d’un accord avec les Européens et non Syriza comme cela est le cas aujourd’hui.

Syriza a beaucoup joué sur le nationalisme de la Grèce en mettant en scène une confrontation avec une Allemagne essentialisée à son passé nazi…

Le nationalisme est un trait distinctif des Balkans, pas seulement de la Grèce. Cela s’explique par l’occupation ottomane. Dans l’Empire ottoman, tous les pays et les minorités qui y vivaient étaient considérées comme des ethnies et pas comme des citoyens. Cela alimentait – et à raison – les sentiments nationaux de ces peuples opprimés. Lorsque je dis à raison, c’est parce que ces peuples voulaient se différencier de la majorité ottomane. Ce nationalisme a donc des racines profondes. Néanmoins, l’exacerbation actuelle ne renvoie pas seulement aux Balkans, mais aussi à la version grossière du péronisme qui est la base idéologique de Syriza. D’ailleurs, on se trompe lorsqu’on analyse l’europhobie d’une partie de Syriza comme étant héritée du communisme d’Europe de l’Est : c’est en Amérique latine qu’il faut chercher les racines de cette idéologique.

Pourquoi Syriza est-il entré dans une confrontation avec la zone euro alors que le rapport de forces n’était pas en sa faveur ?

La confrontation est inhérente à la culture politique grecque. Déjà, en 1915 la « Division nationale » entre monarchistes et vénizélistes a précipité le pays dans le chaos, exactement comme cela s’est passé ces derniers mois. Le système politique grec est un système d’opposition frontal. Les politiques grecs ne peuvent pas comprendre et ne savent pas comment être partie prenante de la logique européenne de concessions réciproques, de consensus et de compromis. Ils ne savent pas faire des compromis, ils connaissent seulement le conflit.

La menace du Grexit faisait partie de cette stratégie.

La direction de Syriza toujours pensé que l’Europe n’oserait pas nous dire : partez. Tout son pari était fondé sur cette hypothèse-là : nous allons résister, parce que les Européens ont peur de nous expulser. Si cela était advenu, il faut bien voir que ceux que cette sortie effrayait cotoyaient ceux qui se réjouissaient du retour à la drachme et de ce qu’ils pensent être l’indépendance recouvrée.

Quel était la signification du référendum du 5 juillet ?

Tant ceux qui, comme moi, étions pour le oui que la grande majorité des gens qui étaient pour le non, n’avons pas compris une chose :nous avons été appelés à prendre une décision sur quelque chose qui n’existait plus. En effet, le paquet de mesures daté du 25 juin sur lequel nous nous sommes prononcés le 5 juillet était déjà obsolète. Ce qui signifie qu’une bonne partie de ceux qui ont voté non n’ont pas dit non à l’Europe, mais à des mesures qui n’existaient plus, même si parmi ceux qui ont voté non, certains voulaient un retour à la drachme. Je pense même que le référendum portait sur Alexis Tsipras. Pourquoi ? Parce que ce référendum a renforcé sa position à l’intérieur du pays à tel point qu’il l’a transformé en acteur essentiel, unique. Mais dans le même temps, il l’a énormément affaibli à l’étranger. Ce sont deux choses diamétralement opposées qui se sont produites simultanément, mais – c’est la tradition en Grèce – la seule chose que remarquent tous les citoyens grecs et pas seulement Tsipras, est ce qui se produit à l’intérieur du pays. Ils ne prennent pas du tout en compte ce qui se produit à l’extérieur et malheureusement, très souvent, ils le paient cher.

Y a-t-il une « crise humanitaire » en Grèce comme l’affirme Syriza ?

La Grèce vit une tragédie, mais qui n’est pas une crise humanitaire. C’est la tragédie d’un peuple dont 27% de la population active est au chômage, un chômage qui atteint 60% chez les jeunes. On ne peut pas prendre conscience de ça et ne pas dire qu’il faut que quelque chose change. Cela n’a pas grand-chose à voir avec la crise humanitaire. Cela a à voir avec l’effondrement de l’économie. Mais ceux qui parlent de crise humanitaire n’ont pas vécu les années 50 et 60. Ils ne savent pas ce que c’était d’être pauvre à cette époque : c’était bien pire, mais personne ne parlait de crise humanitaire. Tout simplement, les Grecs luttaient, c’est tout. Les racines du mal grec plongent dans les années 80 : c’est avec l’adhésion à l’Union européenne que des sommes d’argent inimaginable ont été déversées sur le pays. Et tout cet argent a été gaspillé et distribué à des clientèles et à des sociétés fictives : cela a généré une richesse virtuelle qui a plongé les Grecs dans une autre réalité. Ils ont oublié la pauvreté et dans le même mouvement, ils ont gommé les valeurs inhérentes à l’état de pauvreté. Maintenant, la perception de la pauvreté n’est plus le même que dans les années 60. Elle s’oppose à celle de l’abondance des années 80. C’est radicalement différent, ce n’est pas du tout la même chose. Les Nazis disaient que cela n’a aucun sens de punir un peuple en le privant de beurre, si ce peuple n’a jamais goûté au beurre. Tu dois d’abord lui faire goûter le beurre avant de l’en priver.

Reste que les réformes exigées par les créanciers sont particulièrement difficiles à vivre…

C’est vrai. Mais si Tsipras avait accepté en février le programme proposé, il aurait été beaucoup moins dur que le programme actuel… Mais la dureté de ces mesures ne s’explique pas seulement par la méchanceté des Européens. Objectivement, l’économie de la Grèce s’est effondrée. Plus la situation empire, plus les mesures prises doivent être dures.Si, quand tu as une grippe, tu suis un traitement inadapté et si la grippe se transforme en pneumonie, les médicaments que tu dois prendre sont beaucoup plus puissants. C’est comme ça et on n’y peut rien.

Beaucoup de citoyens ont expliqué qu’ils avaient voté non au référendum parce qu’ils n’avaient plus rien à perdre…

Je suis très surpris qu’ils aient dit ça. Parce que s’ils avaient été attentifs à l’évolution de la situation durant les cinq derniers mois, ils se seraient aperçus que l’on a toujours quelque chose à perdre. A chaque fois, ils disent : nous n’avons rien à perdre. Et à chaque fois, nous nous retrouvons dans une situation pire que celle d’avant.A Istanbul, nous racontons une histoire drôle. Sous l’Empire ottoman, un chrétien est condamné à mort par pendaison. Quand il l’a su, il s’est signé et a dit : c’est le moindre de deux maux. Le pope, assis à côté de lui, lui dit : mon fils, qu’est-ce qui peut arriver de pire ? Sait-on jamais, mon père, lui répond-il. Un jour avant la pendaison, la peine est commuée en empalement. Il a dit alors au pope : Vous voyez ? Il y a toujours pire.

Les oligarques qui contrôlent la Grèce sont-ils pour ou contre un Grexit ?

Les grandes fortunes grecques ont, en réalité, quitté le pays – cessons de nous mentir : leur argent n’est plus ici. De façon inconsciente et pas programmatique, les oligarques souhaitent prendre la même direction que le secteur de Syriza qui veut un retour à la drachme parce qu’ils considèrent que cela leur permettra avec tout l’argent qu’ils ont à l’étranger d’acheter quasiment tout ce pays. Tout! Il s’agit donc d’une alliance inconsciente, non intentionnelle, de deux pôles qui veulent des choses diamétralement opposées.

Pour la gauche radicale française, la Grèce est devenue un nouveau modèle.

Parce que la gauche radicale de Monsieur Mélenchon est dans une situation catastrophique : comme on dit en Grèce, celui qui se noie s’accroche même à ses propres cheveux.

Un retour à la drachme aurait-il été une telle catastrophe ?

Ce serait un désastre pour le pays. Et tous ceux qui aujourd’hui applaudissent Tsiprasle considéreraient comme le principal coupable de tout ce qui leur arriverait. En Grèce, c’est une tradition – en partie justifiée, parce que les Grecs ont souvent été trompés par leur classe politique – que de toujours finir par dire : tout est de la faute des autres, pas de la mienne.