NEWS NEWS NEWS. Le 19 février 2015, l’écrivain et neurologue Oliver Sacks, qui a fait connaître au monde entier les plus singulières affections du cerveau, avait prévenu le New York Times. Il était condamné. «Je vois la mort en face, écrivait-il. Le cancer occupe un tiers de mon foie, et bien que son avance puisse être ralentie, ce type de cancer ne peut-être arrêté.» La maladie a eu raison de lui dimanche. Il avait 82 ans.

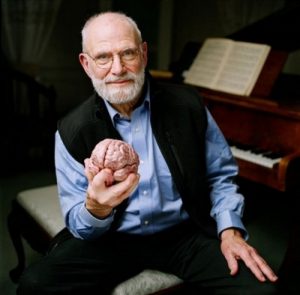

Depuis le début des années 1980, avec son témoignage Sur une jambe (Seuil, 1987), Sacks s’est attaché à décrire avec précision et empathie les troubles neuropsychologiques liés aux lésions et aux accidents cérébraux. Influencé par ce qu’il appelait «la psychiatrie littéraire» de la fin du XIXe – Jean-Martin Charcot, Jacques-Joseph Moreau de Tours, Gaëtan Gatian de Clérambault – comme par les récits de l’école russe de neurologie – notamment ceux d’Alexandre Romanovich Louria (1902-1977) – il a fait revivre dans ses ouvrages «l’expérience intérieure» des malades. Voilà pourquoi, plutôt que d’études de cas, il préférait parler de «contes cliniques». Certains d’entre eux, comme L’homme qui prenait sa femme pour un chapeau (Seuil – 1985), ont été des best-sellers mondiaux.

Dans l’article qui suit, publié en partie en janvier 2009 dans le Monde Magazine, j’ai tenté de dresser le portrait de l’aventure intellectuelle d’Oliver Sacks et de ce qu’il appelle « la neurologie existentielle ». J’ai mené ce travail avec son aide directe, au cours d' »échanges de mails et suite à deux entretiens.

Un taureau en colère a changé la vie du docteur Oliver Sacks… C’était en Norvège, en montagne. Il se retrouve face à un énorme animal « aux yeux globuleux ». Pris de panique, il s’enfuit, tombe. Genou traumatisé, rupture du tendon du quadriceps, un muscle de la cuisse. Oliver Sacks le médecin se retrouve un patient hospitalisé. « C’était la première fois. Ce fut pour moi une révélation, écrit-il au Monde, se prêtant au jeu de reconstituer l’itinéraire intellectuel de sa vie. Cet accident m’a fait violemment ressentir l’épreuve que traversent des patients impuissants et désespérés. ».

… Recousu par un excellent chirurgien, Oliver Sacks devrait guérir vite. Il connaît une descente aux enfers. Il ne ressent plus sa cuisse. Elle est devenue un « poids mort », flasque, inerte – il en a fait le récit dans « Sur une jambe » (Seuil, 1986). Deux kinés font sa rééducation. Sacks n’arrive plus à marcher. Chaque pas lui procure vertiges et hallucinations. Il en parle, fou d’angoisse, à son médecin traitant. Qui répond : « Votre jambe est guérie. Vous n’avez rien ». Rien ? Il n’arrive plus à marcher. Chaque mouvement lui procure vertiges et hallucinations. Il fait des cauchemars, rêve qu’une « bombe à déréaliser » troue son corps. Les gens de l’hôpital pensent qu’il fait des crises d’hystérie. «C’est alors que j’ai compris l’extrême difficulté que les patients rencontrent à faire comprendre l’expérience intérieure, psychologique, nerveuse de la maladie » nous écrit-il.

En neurologue, Oliver Sacks se demande si son cerveau n’a pas été touché pendant l’accident, ce qui affecterait la perception de sa jambe – sa « proprioception ». Depuis les années 1970, neurologie et « neuropsychologie » expliquent mieux la manière dont nous nous représentons notre corps, l’orientons dans l’espace, rythmons nos gestes. Nous développons tous, inconsciemment, des « images corporelles », des « schémas physiques », des calculs de mouvement et de rapidité d’exécution – ils nous permettent de traverser une rue embouteillée sans se faire écraser. C’est notre « sixième sens », appelé la « sensibilité proprioceptive ». Grâce à lui, « nous sommes notre corps », il nous incarne, porte notre « être », constitue notre « soi » au milieu du monde: c’est le sens ontologique. Sur son lit d’hôpital, Sacks éprouve l’impression d’avoir un « scotome » dans l’image mentale de son corps. Toute sa personne s’en trouve diminuée. Il se sent « aliéné », « étranger » à lui-même, et se rappelle alors les travaux du neuropsychologue russe Alexander Romanovich Luria, son mentor.

Contre la médecine « vétérinaire »

A.R Luria fut , avec les médecins Lev Vytgovsky et Alexis Leont’ev, un des pionniers de l’école russe de neurologie, censurée sous Staline. Luria a véritablement créé le champ de la neuropsychologie en publiant deux études de cas fameux. Dans une « Une prodigieuse mémoire » (Seuil, 1998), il décrit l’extraordinaire capacité du mnémoniste Solomon Shereshevsky, qui se souvenait de tout jusqu’à ne plus pouvoir vivre au présent – Peter Brooks l’a adapté au théâtre en 1998 sous le titre « Je suis un phénomène ». Dans « L’homme dont le monde volait en éclats » (Seuil, 1998), il raconte à l’inverse l’histoire du soldat Liova Zassetski, incapable de réorganiser sa mémoire, et donc la réalité, suite à une blessure à la tête. « Quand en 1968 j’ai découvert « Une prodigieuse mémoire », nous écrit Sacks, j’ai d’abord cru lire un roman. Il s’agissait de l’étude de cas la plus détaillée que j’avais vue, écrite avec un véritable sens du drame, du pathos vécu par le malade. Louriia se plaignait que « l’art de l’observation » développé par la psychiatrie littéraire de la fin du XIXe siécle par des chercheurs comme Charcot, Dejerine, Clérambault, Moreau de Tours, ait disparu. Il regrettait que la médecine soit devenue « sèche », « statistique ». »

Alexander Louriia, fondateur de la neuropsychologie (DR)

Alexander Louriia, fondateur de la neuropsychologie (DR)

Alexander Luria et Oliver Sacks ont correspondu pendant quelques années. Au cours des lettres qu’ils échangeaient, Luria avait écrit à Sacks. « Après un accident, ces syndromes (de perte) sont banals mais rarement décrits (…) L’organisme est un système unitaire (…) Le corps est une unité constituée d’actions, si bien que lorsqu’une partie du corps est coupée de l’action, elle devient « étrangère », et n’est plus perçue comme une partie du corps. » Le vieux neuropsychologue a traité de nombreux cas similaires d’aliénation à soi, seulement, lui explique-t-il, cette dimension « humaine », « personnelle » de la maladie reste peu étudiée. Luria pense que la neurologie et la médecine se fourvoient en se désintéressant des « troubles périphériques » – pertes de perception, dépression, vertiges, etc – consécutifs à toute maladie grave. La médecine se comporte, écrit-il gravement, comme une « science vétérinaire », elle se contente de « réparer », sans considérer comment la maladie est vécue, intériorisée par un individualité singulière – et sans s’appuyer sur cette dimension personnelle dans son approche de la guérison. « Luria, écrit Sacks au Monde, a été déchiré toute sa vie entre les approches physiologiques, biologiques, de la science classique – qu’il trouvait essentielles mais trop réductrices -, et ce qu’il appelle une médecine « romantique », attentive à la totalité de la personne malade, à l’entièreté de son expérience vécue. »

Comment un concerto de Mendelssohn sauve Sacks

Les lettres de Luria sur le « système unitaire » du corps et la crise « romantique » consécutive à la maladie s’éclairent avec la guérison d’Oliver Sacks. Voilà qu’en pleine rééducation, alors qu’il s’effondre à chaque pas, le concerto pour violon en mi-mineur de Mendelssohn lui monte en tête fortissimo. Alors la « glorieuse musique » l’entraîne, lui fait mettre un pied devant l’autre, le porte sur plusieurs mètres. « Aussitôt, écrit-il dans « Sur une jambe », sans que j’y ai préalablement pensé, sans que je l’aie aucunement projeté je me mis à marcher, sans effort, joyeusement, avec la musique ». Comment un tel « miracle » est-il survenu ? Qu’en déduit le neurologue ? Première réflexion, il pense que le concerto en mi-mineur lui a rendu sa propre « musique motrice », la « mélodie kinésique » de ses mouvements. « Tout à coup, écrit-il, la mélodie et les rythmes naturels, inconscients, de la marche m’étaient revenus (…) exactement comme on se remémore un air jadis familier mais depuis longtemps oublié ; ils m’étaient revenus de concert avec le rythme et l’air de Mendelssohn ». En effet, à peine cesse-t-il de se le chanter, sa jambe cède, sa marche s’interrompt. Cette guérison ouvre sans champ de recherche. Elle lui révèle qu’il existe une musique propre au corps humain, à la rythmique de nos mouvements (la kinesthésie). Elle lui confirme ce qu’avancent A.R Luria et la jeune neuropsychologie : le corps ne doit pas être considéré seulement comme une addition de fonctions – soignées par des médecins spécialisés – mais aussi comme un « système fonctionnel », une « magnifique machine autorégulatrice ». L’action de la musique sur le système nerveux montre qu’il existe des « interactions » une « interdépendance » entre les différents « programmes, engrammes, images intérieures, schémas » de l’organisme, sur lesquelles le médecin peut travailler – voilà pourquoi la musicothérapie, saisissant le malade tout entier, « corps et âme », peut-être utilisée.

L’autre réflexion menée par Oliver Sacks, influencé par la « médecine romantique » d’Alexandre Luria, est de reconsidérer le rôle du « Je », du « Soi » dans le processus de guérison. « La neurologie est admirable, nous dit-il, mais elle exclut la psyché, le « je » vivant, actif, sujet de l’expérience. » Lui-même a guéri, constate-t-il, parce qu’en se chantant le concerto de Mendelssohn, il a réunifié « la musique, l’action et la réalité ». Il a « réintégré » sa jambe au cours d’un élan musical, dansant, de son « moi » musicien, élevé dans une famille pétrie de classique. Ce retour de la marche fut, écrit-il dans « Sur ne jambe », « un moment de grâce » : « Une grâce entra, comme entre la grâce, au cœur même des choses, dans le centre le plus secret, le plus profond et le plus inaccessible de l’être, et elle coordonna, subordonna instantanément tous les phénomènes à elle-même. Elle rendit le mouvement suivant évident, certain, naturel. »

La neurologie existentielle

Un mois après avoir retrouvé l’usage de sa jambe, le docteur Sacks reçoit une femme opérée d’une fracture de la hanche. Elle a, comme lui, inexplicablement perdu l’usage de sa jambe gauche. Sacks lui demande si elle n’a pas remuée « au moins une fois ». Si, répond-elle, en écoutant « une gigue irlandaise » son pied avait battu la mesure « tout seul ». Oliver Sacks l’engagera dans une musicothérapie à base de gigues et de rythmes. La dame impotente récupérera la locomotion.

Dès lors, Oliver Sacks s’engage sur la voie d’une médecine qui s’adresse, en plus des approches biochimiques et chirurgicales, au « Soi » blessé, à « l’âme » aliénée des malades – cela, en s’appuyant sur leurs passions artistiques, l’art, la danse, leur histoire individuelle. Il va l’appeler la «neurologie existentielle ». « La neuropsychologie, écrit-il dans « Sur une jambe », vise à rééduquer l’organisme en développant un nouveau système, grâce à la « liberté » ou la plasticité du système nerveux. Sur les plans théorique et pratique, cette conception a une immense portée. » Il va en éprouver la pertinence avec des centaines de malades, pendant vingt ans. Il en racontera l’histoire, s’appuyant sur des cas frappants, parfois jugés incurables, à travers ses célèbres « contes cliniques » : « L’homme qui prenait sa femme pour un chapeau » (Seuil, 1988, dont Michael Nyman a tiré une pièce musicale), « Un anthropologue sur Mars » (Seuil, 1995), « Des yeux pour entendre » (Seuil 1990). Puis aujourd’hui avec son livre sur la puissance thérapeutique de la musique « Musicophilia » (Seuil). « Alexander Luria, écrit Sacks au Monde, parlait d’une «science des défauts », une « défectologie » pour désigner les capacités individuelles qui sont épargnées, ou améliorées, des suites d’un accident ou une maladie neurologique. J’ai vérifié cette plasticité par moi-même quand j’ai étudié des aveugles et des sourds, qui compensent leurs handicaps par des talents nouveaux, comme le résistant français Jacques Lusseyran, surnommé l’« aveugle visuel » grâce à ses pouvoirs de visualisation. En étudiant tous ces cas, on peut observer à tous les niveaux, du cérébral à l’existentiel, comment le vivant se réorganise. Quand la manière originelle d’agir devient impossible, l’être humain blessé, son organisme comme sa personne entière s’efforce de trouver d’autres façons de faire afin de rétablir son identité et reprendre une vie la plus riche possible. »

L’éveil, après 50 ans de sommeil

Avant son accident, Oliver Sacks s’occupait de patients atteints de « la maladie du sommeil » ou encéphalite léthargique, un mal évolutif attaquant les « noyaux gris » de l’encéphale. Elle les plongeait dans une profonde somnolence où ils végétaient leur vie entière, muets, immobiles – certains depuis cinquante ans. Cette affection, proche de la maladie de Parkinson, provient d’une carence en dopamine, un neurotransmetteur cérébral qui agit sur le contrôle des mouvements. Or en 1966, un nouveau médicament apparaît, le L-DOPA, précurseur de la dopamine. Oliver Sacks l’utilise pendant les années 1970 à l’asile du Mount Carmel près de New York, auprès de plusieurs dizaines de malades. Les résultats vont être spectaculaires – et poignants. Les patients, jugés incurables, catatoniques, des « légumes », se remettent à parler, à marcher, à vouloir retrouver leur famille, faire l’amour. Leur personnalité réapparaît, parfois après des dizaines d’années d’inertie. En même temps, des effets secondaires inquiétants apparaissent : cauchemars, hallucinations, crise de paranoïa et d’érotomanie. Oliver Sacks a raconté l’histoire de ces « réveillés » dans un livre best-seller « Cinquante ans de sommeil » (Seuil, 1987).

Guérir en écoutant de l’opéra bouffe

Pendant toutes ces années, Oliver Sacks constate le puissant effet de la musique sur ses patients. Ainsi Rolando P., frappé d’une stupeur accompagnés de tics tenaces, retrouvait une facilité de mouvement, dansait, voyait ses symptômes reculer en écoutant de l’opéra bouffe. Frances D. connaissait des moments de rémissions « presque surnaturels » grâce à la radio : « La moindre musique échappée d’un transistor ou d’un électrophone entraîne la complète disparition de ses symptômes et lui rend une merveilleuse aisance et liberté de mouvement (…) et le sourire aux lèvres ». Ed M., dont la moitié droite du corps était akinésique, figée, et la gauche agitée de tics, perdait ses symptômes dés qu’il jouait du piano. Son électroencéphalogramme redevenait alors symétrique et normal, comme s’il redevenait lui-même le temps du morceau. Si la médecine scientifique, explique Sacks en 1981, veut corriger la physiologie, soigner le corps inconscient, la médecine « existentielle » s’adresse à la « volonté latente » du malade, à la personnalité qui résiste, veut retrouver « un soi et un monde cohérents ». Elle veut rétablir le pouvoir de commandement du sujet, lui redonner son « hégémonie ». Ces deux médecines, écrit Sacks au Monde, doivent s’unir.

C’est la grande leçon d’Oliver Sacks. Le moi, la volonté, les émotions artistiques et sentimentales, «l’âme » du parkinsonien ou du malade neurologique n’est jamais détruite, jamais tout à fait. Elle est mortifiée, réduite, aliénée mais pas annihilée. Elle ne demande qu’à reprendre cohésion et force. Un homme atteint d’un déficit neurologique, un handicap psychomoteur ou intellectuel, ne doit pas être considéré comme un « débile », un « sous-homme », mais une autre manière d’être humain. Un « simple d’esprit » ne pratique pas l’abstraction, conceptualise mal, mais vit en contact d’un univers riche, concret, vivant. Il conserve une « personnalité » humaine. Le médecin doit s’adresser à elle, l’aider à s’épanouir – ce que Sacks appelle encore la « neurologie de l’identité».

Aujourd’hui le message « existentiel » de Sacks et des neuropsychologues a été entendu : une médecine multidisciplinaire se développe, où la psychologie clinique devient un cursus complémentaire pour beaucoup de spécialités. Il n’est plus rare que des psychologues interviennent avant et après une chirurgie traumatique, pendant une rééducation. La musicothérapie et l’art-thérapie ont fait leur entrée dans les centres hospitaliers en France comme aux Etats-Unis, font l’objet de recherches poussées.

« Beaucoup de choses ont changé ces vingt dernières années, écrit Sacks au Monde. En psychiatrie comme en neurologie, la valeur des études détaillées, approfondies de cas est désormais reconnue. La neuropsychologie a évolué. En France, le neurologue François Lhermitte avait bien compris que l’exploration du « soi » et des mondes altérés des malades ne saurait être menée à bien dans un cabinet. Il les promenait en voiture, passait chez eux, multipliait les visites comme un médecin généraliste, les emmenait au cinéma et au concert. »

Frappé par la foudre, il entend la « musique céleste »

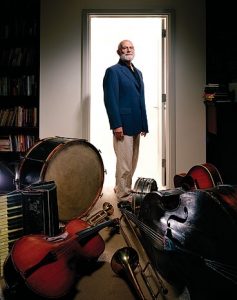

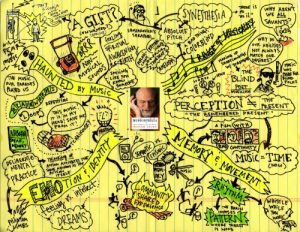

Dans le dernier ouvrage de Sacks, « Musicophilia. La musique, notre cerveau et nous», nous voyons défiler de dizaines de cas cliniques de personnes dont le sens musical s’est trouvé affecté, parfois décuplé, ou que la musicothérapie a sauvé. Un inventaire fascinant. On y rencontre des gens que la musique rend épileptique, d’autres qui vivent dans un monde sans musique, certains hantés par des airs intérieurs comme si la radio était allumée en permanence, des musiciens « savants » malgré eux, des personnes qui associent la musique et les couleurs ou les mots – toutes des personnes troublées, hantées par la musique. Nous y découvrons encore des amnésiques qui retrouvent leur passé musical en jouant, des aphasiques qui dansent, des parkinsoniens qui recouvrent la fluidité et même un pianiste manchot – des gens qui guérissent, vivent mieux, plus amplement grâce à la musique.

Dès la première page, Sacks s’interroge sur l’extraordinaire fascination qu’elle exerce sur les hommes : « Qu’il est étrange que des milliards d’individus jouent ou écoutent des motifs sonores dénoués de signification, ce qu’il est convenu d’appeler « musique »… » Cependant, demande Sacks, si la musique agit si profondément sur l’être humain, difficile de savoir comment elle procède exactement. Ces réactions si intenses tiennent-elles à la musique elle-même, ses rythmes, tempos, mélodies, répétitions, ou alors, demande-t-il, au cerveau des humains : « aux spécificités des résonances, des synchronisations, des oscillations, des excitations mutuelles ou des rétroactions inhérentes à la circuiterie extraordinairement complexe et multidimensionnelle de la perception musicale » ? Oliver Sacks prend garde à ne pas donner de réponse univoque. Il tache de comprendre mieux, à travers chaque histoire personnelle, comment la musique agit sur chacun d’entre nous.

Comment expliquer qu’un chirurgien frappé par la foudre développe soudain une extraordinaire musique intérieure, « un torrent absolu de notes », selon lui « venu du ciel » ? Pourquoi à l’inverse cette femme entend toute musique comme un crépitement insupportable – comme si « vous jetiez toutes mes casseroles et mes marmites par terre » ? Cas par cas, accumulant les témoignages et les analyses neurologiques, s’intéressant ici à la physiologie de l’oreille, là aux aires cérébrales révélées par la résonance magnétique, ou encore à l’anthropologie musicale, il nous éclaire page après page sur l’envoûtement de la musique. « Kant appelait la musique « l’art vivifiant », écrit Sacks au Monde. Sa capacité à nous émouvoir et nous animer opère à tous les niveaux du cerveau, les centres sensoriels, la mémoire, le cortex et ses fonctions rationnelles, les aires émotionnelles, les centres moteurs. Nous observons grâce à la résonance magnétique qu’elle affecte même le tronc cérébral et les fonctions les plus primitives quand nous jouons de la musique à des gens dans le coma. C’est un constat. La musique imprègne profondément nos êtres, nos goûts, nos comportements, notre moi. »

Aux Etats-Unis, Oliver Sacks a beaucoup travaillé avec l’Association américaine de musicothérapie et le Beth Abraham Hospital en vue de traiter des patients aphasiques, atteints de la maladie d’Alzheimer, Parkinson et Huntington. Avec la musicothérapeuthe Concetta Tomaino, ils ont fait passer des EEG à des parkinsoniens afin d’en tester les effets de la musique sur leurs fonctions langagières, motrices et cognitives. Les résultats se révélèrent si encourageants qu’ils organisèrent un congrès consacré aux « applications cliniques de la musique pour la rééducation neurologique », ce qui contribua à développer la musicothérapie dans tous les Etats-Unis – et dans le monde. Oliver Sacks raconte dans « Musicophilia » beaucoup d’histoires de musicothérapie prometteuses, parfois stupéfiantes. Ainsi le chef d’orchestre Luka Foss, devenu parkinsonien, retrouvait ses facultés en jouant les nocturnes de Chopin. Un malade atteint par les mouvements irrépressibles et les idées fixes d’une chorée de Huttington arrivait à retrouver une continuité grâce à la danse. Edith T., ancienne professeur de musique, qui se plaignait que son parkinsonisme lui ait « ôté toute grâce », l’ait « démusicalisé », retrouvait momentanément sa capacité d’agir en se chantant des airs: « C’est comme si tout à coup, je me retrouvais, retrouvais ma musique vitale », disait-elle.

Dans son dernier livre, « L’œil de l’esprit », Oliver Sacks continue ses recherches à travers de nouveaux « contes cliniques » sur l’altération de la vue. Il nous montre l’extraordinaire capacité de malades retournant leurs fonctions lésées, développant leurs autres sens – comme cet aveugle réparant son toit seul, ou cet autre lisant en écrivant avec ses mains. Mais pourquoi le font-ils ? Ils veulent retrouver une existence plus riche, redéployer leur personnalité enfermée dans la cage de la maladie.

Ray veut conserver sa danse de Saint Guy

Un dernier «conte clinique» dira assez l’importance de la dimension personnelle, « romantique », de telles améliorations. C’est l’histoire de « Ray le tiqueur blagueur », attient d’un syndrome de Tourette, une maladie proche de la danse de Saint Guy. À 24 ans, Ray n’arrivait plus à travailler, secoué par des tics en rafale qui le défigurent et lui agitent le torse. Il proférait des obscénités et des insultes involontaires, ou multipliait les blagues culottées, quand une femme passait ou qu’il se mettait en colère. Le week-end, Ray jouait de la batterie dans un orchestre de jazz, où son mal s’épanouissait, lui insufflant des improvisations convulsives qui fascinaient le public. Il consulte Sacks. Le médecin lui donne du haldol, un médicament qui fait baisser le taux de dopamine délivrée par l’excitation nerveuse. Pour la première fois depuis son enfance, Ray est libéré de ses tics, pendant deux heures. Sacks lui prescrit alors un traitement. Quand Ray revient en consultation, il veut discuter. Il a un œil au beurre noir, le nez cassé – privé de ses incroyables réflexes, il s’est blessé dans une porte tournante. Pendant les mois qui suivent, Sacks l’aide à mener une vie non convulsive, lui prescrivant de l’haldol. Ray voit ses tics diminuer, reprend une vie normale. Il se marie. Trouve un travail. Fai des enfants.

Un jour, Ray retourne voir Sacks. Son mal lui manque. Il n’excelle plus au ping-pong foudroyant, il ne possède plus ce sens de la répartie, ce culot impayable et obscène qui faisait la joie de ses amis. Plus grave, il est devenu un batteur médiocre. Après un discussion avec Sacks, il décide de ne plus prendre de l’haldol le week-end pour récupérer, en partie, ses dons affolants. Ray dira à Sacks : « Avoir un syndrome de Tourette est aussi délirant que d’être saoul en permanence. Etre sous haldol est morne, cela vous rend net et sobre. En fait, aucun des deux états n’est réellement libre… Vous autres, les gens normaux, vous disposez en permanence de tous les styles. Nous autres, nous sommes contraints à la légèreté par notre syndrome, et à la gravité lorsque nous prenons de l’haldol. » Laissons Oliver Sacks conclure au Monde : « J’aime beaucoup cet aphorisme de Novalis, le poète romantique : « Toute maladie est un problème musical ; toute solution est une guérison musicale ». »

La plasticité et l’adaptation du cerveau humain décrite par la neurobiologiste Catherine Vidal

Catherine Vidal, neurobiologiste à l’Institut Pasteur, a beaucoup travaillé sur la plasticité du cerveau humain – impossible de fonder une « pensée féminine » avec la biologie, explique-t-elle dans « Cerveau, sexe et pouvoir » (Belin, 1998). Notre cerveau contient quelques trente milliards de neurones, soit un million de milliards de connexions possibles. « Ce cerveau est en perpétuelle construction et reconstruction, explique Catherine Vidal. À peine ébauché, qu’il soit XX ou XY, durant les vingt années à venir il se développe au gré de nos vies, et se transforme presque entièrement. Deux jumeaux adultes n’ont pas le même cerveau. » Catherine Vidal connaît bien Oliver Sacks. Elle confirme combien tout cerveau est « programmé à apprendre », et comment, endommagé, il compense ses blessures par une activation d’autres fonctions cérébrales – base des thérapies déployées par Sacks et la neuropsychologie. Elle nous a donné plusieurs exemples de cette «plasticité » : « Nous avons constaté, dit-elle, que l’apprentissage du braille chez les enfants malvoyants entraîne un développement des zones cérébrales spécialisées dans le toucher, qui envahissent alors celles impliquées dans la vision. » Quant à l’apprentissage de la musique, il reste possible même quand on commence tardivement, car le cerveau s’adapte : « On observe chez les jeunes violonistes un épaississement des régions spécialisées dans la motricité des doigts, l’audition et la vision. Cela ne signifie pas que des enfants qui apprennent le violon plus âgé seront des plus mauvais violonistes. Non, d’autres stratégies d’apprentissage et d’autres aires cérébrales seront mis en œuvre. »