Le sexe de la femme ne se résume pas à sa dimension anatomique. Depuis l’Antiquité, dans un environnement patriarcal, les hommes au pouvoir lui ont assigné d’autres rôles, symboliques, politiques, sociétaux – où le devoir, l’interdit, la contrainte, véritables miroirs des terreurs masculines, l’emportèrent toujours sur la dimension hédoniste.

Le sexe de la femme ne se résume pas à sa dimension anatomique. Depuis l’Antiquité, dans un environnement patriarcal, les hommes au pouvoir lui ont assigné d’autres rôles, symboliques, politiques, sociétaux – où le devoir, l’interdit, la contrainte, véritables miroirs des terreurs masculines, l’emportèrent toujours sur la dimension hédoniste.

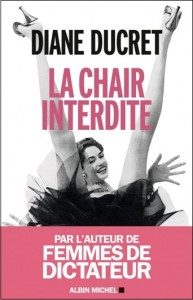

Le phénomène n’est donc pas nouveau, mais on aurait tort de croire qu’il tendrait à disparaître dans un XXIe siècle supposé promouvoir l’égalité des sexes… C’est le constat que l’on dresse à la lecture du dernier essai d’Anne Ducret, La Chair interdite (Albin Michel, 366 pages, 19,90 €).

Tôt dans l’histoire de l’Humanité (au moins depuis la sédentarisation des groupes nomades), l’organe devient l’objet de tous les fantasmes : par lui, passe la perpétuation de l’espèce et la transmission du patrimoine ; il fallut donc veiller à assurer une descendance – légitime en bridant la femme et nombreuseen lui assignant une unique mission biologique acceptable, la maternité. Pour cela, les religions inventèrent de toutes pièces des concepts (pudeur, virginité, chasteté, diabolisation de la sexualité, du désir, etc.) que les pouvoirs laïcs recycleront peu ou prou sous couvert de politiques natalistes, défense de « valeurs familiales » ou, plus récemment, de la « dignité humaine ». Ces concepts faciliteront une classification binaire où l’on retrouvera, suivant le mot de Michèle Haddad, « la divine et l’impure », en d’autres termes la femme socialement « à sa place », vertueuse et maternelle, opposée à la femme fatale, vecteur de tous les dangers (et de toutes les passions des tartuffes).

Interne, ce sexe se dissimule au regard ; il inquiète. Les conventions de l’Art lui interdisent toute représentation. Dès l’ère chrétienne, on le prétend siège des miasmes les plus repoussants, creuset des « lubricités » les plus diaboliques. Les timorés, mal à l’aise devant l’inconnu, y verront un « trou noir » au sens astronomique du terme, apte à absorber tous ceux qui passent à sa portée, à se nourrir de leur substance ; ils pousseront leurs délires jusqu’à forger l’image du « vagin denté », outil d’émasculation qu’il faudra promptement domestiquer.

En outre, dans le champ du plaisir, ce sexe offre à la femme des possibilités jugées angoissantes qui, parce qu’elles s’étendent au-delà des frontières limitées de l’orgasme masculin, remettent implicitement en cause la puissance virile, la capacité à satisfaire une partenaire jugée insatiable. Gardons en mémoire le mythe de Tirésias.

Tous ces aspects, officiellement, constituent autant de menaces pour l’ordre moral et la stabilité de la société. Dans la réalité, ils participent à dessiner en creux un portrait peu glorieux des hommes. Les moyens que ces derniers mettront en œuvre pour tenter d’asseoir leur prédominance ne feront que noircir ce portrait, puisqu’ils iront jusqu’à inclure le viol dans l’arsenal guerrier contemporain.

L’auteure, dans une double démarche, chronologique et thématique, dresse la liste des techniques coercitives les plus variées destinées à encadrer la sexualité féminine, illustrée de documents, d’anecdotes parfois insolites et souvent consternantes, voire glaçantes. Elle montre comment, en fonction des époques, la moraline, la chirurgie, les idéologies politiques et religieuses, les mutilations rituelles, les alibis culturels, serviront à refuser à la femme toute émancipation et toute autonomie sur son corps. L’exemple de l’accouchement sans douleur, au cœur des années 1950, est, à cet égard, édifiant : parce qu’il avait été mis au point en Union Soviétique, la IVe République résista à sa promotion sur fond de guerre froide – le bien-être des femmes pouvant être sacrifiée sur l’autel des dogmes. Sur ce thème, les cinéphiles se souviendront sans doute du film, très représentatif de l’air du temps, réalisé par Jean-Paul Le Chanois, Le Cas du docteur Laurent (1957), avec Jean Gabin dans le rôle principal d’un courageux médecin.

L’ouvrage de Diane Ducret propose en filigrane un récit du lent combat des femmes pour la conquête de leur liberté, toujours contrarié, car c’est une constante de tous les conservatisme de prédire l’effondrement de la société à chaque fois qu’une étape émancipatrice est en passe de se franchir, ou de rendre la femme responsable des désastres nationaux auxquels elle ne peut pourtant mais.

Les accès successifs à l’univers professionnel, à la contraception, à l’avortement, à la libre disposition du corps, furent systématiquement présentés comme d’intolérables attaques contre le modèle familial traditionnel, voire comme les prémices de l’apocalypse sociétale. Aujourd’hui encore, dans un monde en crise, ce fantasme continue de faire recette ; il a d’autant moins perdu son pouvoir de nuisance moralisateur que les néopuritains, minoritaires mais de plus en plus actifs, trouvent des alliées objectives inattendues parmi les féministes radicales. Dans ce domaine, aucun progrès ne saurait être classé dans la catégorie des acquis.

Ecrit dans une langue abordable par tous, non dénué, dans les titres des sous-chapitres, d’une certaine espièglerie, ce livre dresse un intéressant état des lieux tout en évitant l’écueil du militantisme. Il n’appelle finalement qu’une réserve : j’aurais mauvaise grâce à faire grief à l’auteur d’avoir écorché mon nom lorsqu’elle cite mon essai sur L’Origine du monde ou d’avoir confondu Georges Feydeau et son père Ernest ; en revanche, il est curieux que, dans l’abondante bibliographie qui servit à ses recherches, soient absents quelques ouvrages importants, voire capitaux sur le sujet, tel L’Irruption de la morale sexuelle de Wilhelm Reich (1932), L’Orgasme en Occident de Robert Muchembled (2005) et l’essai (fondateur et incontournable sur le sujet) de Gérard Zwang, Le Sexe de la femme (1967).