Un Waterloo européen, un désastre économique, mais une victoire politique intérieure. Voici, en quelques mots, le bilan des six premiers mois de pouvoir d’Alexis Tsipras, le Premier ministre grec, dont le parti de gauche radicale, Syriza, a gagné les élections législatives anticipées du 25 janvier dernier, il y a six mois.

Pour mesurer l’ampleur exacte de ce qui ne peut être que qualifié de catastrophe, il faut se rappeler qu’il y a un an, la Grèce semblait tirée d’affaire : après deux plans d’aide financière successifs à 225 milliards d’euros (contre un seul pour l’Irlande, le Portugal et Chypre) et deux restructurations de dettes (1), le pays semblait tout prêt de pouvoir à nouveau accéder aux marchés financiers.

Les taux d’intérêt exigés diminuaient rapidement et plusieurs émissions de dettes à court terme avaient été des succès. Les banques grecques, après leur recapitalisation financée par la zone euro, étaient de nouveau d’aplomb et le budget de l’État était en excédent primaire (hors charge de la dette). Surtout le pays avait enfin renoué avec la croissance (+ 0,8 %), ce qui commençait à se traduire par une réduction du chômage. Pour 2015, les institutions grecques, européennes et internationales misaient sur une croissance comprise entre 2,5 % et 3 % du PIB, le plus fort taux de la zone euro.

Un an plus tard, l’économie grecque est à genoux. Le pays est de nouveau en récession : elle sera comprise entre 2,5 et 3 % en 2015 selon la Commission européenne, soit une perte de croissance comprise entre 4,5 et 6 %… Pour rappel, le PIB grec a reculé de 4,5 % en 2010, année du début de la crise de la dette publique et de 6,8 % l’année suivante. Mécaniquement, le ratio de la dette s’envole (vu l’effondrement du PIB) et devrait rapidement passer de 177 % à 200 % du PIB… Les banques, quasiment en faillite à la suite du « slow bank run » qui a commencé en décembre 2014, et le contrôle des capitaux instauré le 29 juin ont paralysé l’économie : des centaines d’entreprises (on n’a pas encore de chiffres précis) ont dû mettre la clef sous la porte faute de pouvoir se financer ou tout simplement effectuer des opérations avec l’étranger. Les investisseurs, qui n’aiment pas l’incertitude, ont massivement fui le pays. Après un tel marasme, la reprise ne sera pas là en 2016, puisqu’il faut du temps pour qu’une économie redémarre.

Le retour sur les marchés, lui, est reporté sine die : un troisième plan d’aide financière va être négocié. Il va falloir recapitaliser une nouvelle fois les banques sur fonds européens (15 ou 20 milliards, on connaitra le montant à la rentrée), voire en fermer une ou deux, et essayer de faire revenir en Grèce les 90 milliards d’euros qui ont fui le pays depuis 2010… Last but not least, de nouvelles mesures d’austérité infiniment plus rudes que celles rejetées par référendum le 5 juillet ont été imposées par les créanciers de la Grèce, ce qui va freiner l’activité. Enfin, le pays, à la suite du référendum qui a braqué les partenaires d’Athènes, passe sous tutelle de la zone euro et du FMI qui devront approuver tous les projets de loi mettant en œuvre les mesures prévues par le programme imposé à la Grèce lors du Conseil européen des 12 et 13 juillet.

Une mauvaise évaluation du rapport de force européen

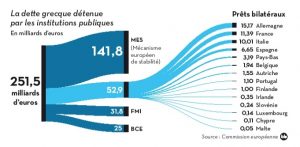

Quelques éclaircies, malgré tout, dans ce sombre tableau : les Européens ont accepté de lui accorder un nouveau plan d’aide de 83 milliards d’euros, ce qui mettra la Grèce à l’abri des marchés pour quelques années ; l’excédent budgétaire primaire a été préservé, mais au prix d’une baisse des dépenses publiques (23,2 milliards au premier semestre 2015 contre 26 milliards sur la même période en 2014) ; un plan d’investissement européen de 31 milliards d’euros sur quatre ans va être débloqué, mais sera géré directement par la Commission (en grande partie des fonds déjà prévus dans le budget européen, mais sans les conditionnalités de co-financement qui sont normalement exigées) ; enfin, la restructuration de la dette grecque détenue par les Européens est à l’ordre du jour (pas sous forme de haircut, c’est-à-dire d’abandon de créances, mais sous forme de baisse des taux d’intérêt et d’allongement des maturités –date de remboursement-, ce qui revient au même).

Mais ça n’est même pas une victoire d’Alexis Tsipras : la soutenabilité de la dette était déjà au programme de la zone euro depuis novembre 2012 (et cela a été répété à plusieurs reprises depuis cette date), tout comme le plan d’investissement. Autant dire que la stratégie suivie par Syriza depuis janvier dernier relève d’une erreur majeure d’appréciation : le parti était persuadé que ses partenaires, effrayés par la perspective d’un Grexit, lui accorderaient des conditions infiniment plus favorables que celles qu’avaient obtenues les gouvernements précédents. Il a donc mené le pays au bord du précipice en espérant qu’au dernier moment les partenaires européens craqueraient. Comme je l’ai écrit depuis six mois sur ce blog, c’était méconnaître les autres pays européens : Alexis Tsipras a sous-évalué l’agacement des capitales européennes à l’égard d’un pays qui n’arrive pas à sortir de la crise et d’un gouvernement de gauche radicale qui a cru malin de passer six mois à les insulter (le mot « assassin » est resté en travers de la gorge de nombreux ministres des finances).

La responsabilité d’Antonis Samaras

Mais il serait inexact de faire porter l’entière responsabilité de cette séquence hallucinante sur le seul Tsipras. Antonis Samaras, son prédécesseur conservateur (Nouvelle Démocratie), a joué un rôle non négligeable dans la dégradation de la situation de son pays. À la fin du printemps 2014, il a cru que être tiré d’affaires: en déclarant que la Troïka serait partie dès la fin de l’année et que la Grèce n’avait plus besoin de financement, il a paniqué les marchés. À la suite de la victoire de Syriza aux Européennes de mai 2014, Samaras a viré cinq de ses ministres les plus réformateurs pour les remplacer par des populistes, obtenu la peau de Harry Theoharis, le secrétaire général chargé des recettes fiscales, et renoncé à présenter un programme de réformes comme il s’y était engagé en mai. En particulier, il s’est opposé aux demandes du FMI et de la zone euro qui, avant de verser la dernière tranche d’aide du second plan (7,2 milliards d’euros), voulaient obtenir une réforme d’un régime de retraite insoutenable au regard de la natalité et des moyens du pays (16 % du PIB), une augmentation de la TVA et une réforme du marché du travail, toutes choses qui aujourd’hui apparaissent bénignes… En clair, il a donné le signal que le temps des réformes était terminé et que tout allait redevenir comme avant, clientélisme, populisme, dépenses non financées compris.

À partir du mois de novembre, les taux d’intérêt grecs ont à nouveau flambé sur le marché secondaire et la bourse s’est effondrée, les marchés estimant que le pays n’était pas prêt à voler de ses propres ailes.

Dans une manœuvre désespérée, Samaras a alors anticipé l’élection présidentielle de quelques mois : faute d’une majorité suffisante au Parlement, il ne pouvait la gagner, sauf accord de Syriza pour un candidat de compromis. Et c’est là où Tsipras a commis une erreur. Au lieu d’attendre son heure (2016), il a préféré jouer les législatives anticipées en refusant de donner une majorité au candidat conservateur (la dissolution du Parlement est alors automatique,) alors que la situation de la Grèce n’était absolument pas stabilisée. A-t-il cru qu’il ferait mieux que Samaras ? Sans aucun doute. Quant au Premier ministre conservateur, il espérait, en cas d’échec, que Tsipras serait obligé d’accepter ce qu’il avait lui-même refusé, ce qui signerait sa perte…

Un pari perdu sur la peur

La séquence suivante s’est ouverte au lendemain du 25 janvier, avec un Yanis Varoufakis, nouveau ministre des Finances, qui, dès sa prise de fonction, clame, le 29 janvier, dans le New York Times que « les 7 milliards d’euros, nous n’en voulons pas, ce que nous voulons c’est repenser totalement le programme ». S’ensuit alors un mois de négociations serrées qui aboutissent finalement à un premier accord le 24 février : il permet la prolongation du programme d’assistance financière jusqu’au 30 juin. Syriza a obtenu, comme il l’avait lui-même demandé, qu’environ 30 % du programme de réformes soit revu pour tenir compte de ses priorités. Mais au lieu de le mettre rapidement en musique, le gouvernement grec fait le mort jusqu’au mois de juin en espérant, manifestement, qu’à l’approche de l’échéance du 30 juin, la zone euro, effrayée par les conséquences d’un « Grexit », reverrait ses exigences à la baisse. C’est l’exact contraire qui s’est passé : de l’agacement, les partenaires d’Athènes sont passés à l’énervement puis à la colère contre un partenaire qui ne comprenait pas la gravité de sa situation. Mais, entre le 18 et le 25 juin, après un sommet de la zone euro et plusieurs Eurogroupes, Tsipras a enfin semblé revenir à la raison: son équipe de négociation a été remaniée et Varoufakis mis sur la touche.

Tout le monde a même pensé qu’un paquet comprenant un programme de réformes, un plan d’investissement, une nouvelle aide financière de quelques milliards d’euros et une discussion en vue d’une restructuration de la dette serait conclu le 27 juin. Mais dans la nuit du 26 au 27, le Premier ministre grec a pris tout le monde par surprise en annonçant un référendum pour la semaine suivante portant sur le texte de compromis du 25 juin et non celui, plus favorable, du 26.

Ce coup de poker (aux limites de la démocratie puisque le délai a interdit toute campagne) reste totalement incompréhensible sur le plan européen : soit le oui l’emportait, et un texte moins favorable que celui du 26 juin aurait dû être appliqué, soit le non l’emportait et la Grèce serait en position de faiblesse face à ses créanciers.En effet, pour ceux-ci, le « non » ne pouvait être interprété que comme un signal que les Grecs voulaient quitter la zone euro, comme ils lui ont expliqué. Surtout, avec cette annonce, Tsipras a immédiatement fait plonger l’économie de son pays, déjà fortement atteinte par cinq mois d’incertitudes politiques : pour que la Banque centrale européenne continue à fournir des liquidités aux banques grecques, il n’a eu d’autres choix que de fermer les banques d’établir un contrôle des capitaux dès le 29 juin pour éviter que les Grecs vident leurs comptes. À défaut, les Européens auraient financé le bank run grec alors qu’ils sont déjà exposés à plus de 110 milliards d’euros (totalité des prêts aux banques grecques). Les entreprises ont été immédiatement asphyxiées (plus de crédit, plus de possibilité de payer les importations) et le tourisme, la première ressource du pays, a commencé à souffrir de multiples annulations, la Grèce devenant un pays « à risques ». En réalité, entre le 29 juin et le 20 juillet, date de réouverture des banques, les Grecs ont eu un petit avant-goût de ce qu’aurait été un Grexit.

Un plébiscite personnel

Le référendum s’est finalement soldé par un plébiscite personnel pour Tsipras, le non l’emportant parplus de 61 %, à sa grande surprise d’ailleurs : l’appel à voter oui des leaders ND et PASOK, totalement décrédibilisés, a joué en sa faveur. Cette victoire lui permet, dans la foulée, de se débarrasser de l’encombrant Varoufakis qui commet la faute impardonnable de revendiquer la victoire avant le Premier ministre. Surtout, il continue à plaider pour l’épreuve de force quitte à risquer le Grexit. Or, comme l’expliquera Tsipras à la télévision le 14 juillet suivant, il a demandé en mars une étude sur les conséquences pour son pays d’une sortie de la zone euro : cela l’a convaincu que ce n’était pas une option, sauf à prendre le risque d’un soulèvement du peuple qui ne l’a pas élu pour ça. Et les fantasmes, entretenus par l’aile gauche de Syriza, d’une aide russe, chinoise ou vénézuélienne se sont dissipés : personne, en dehors de la zone euro, n’a les moyens financiers de sauver la Grèce…

Tsipras croit néanmoins que le «non» lui a redonné une marge de négociation. Autant dire qu’il persiste dans l’erreur. Le sommet de la zone euro, qui se réunit le 7 juillet, lui signifie brutalement que, faute de nouvelles propositions sérieuses pour la fin de la semaine, ce sera le Grexit de fait. En cas d’échec, un sommet à 28 est même convoqué pour le 12 juillet afin de dégager une aide humanitaire pour la Grèce. C’est la fin de partie pour Athènes. Faute de plan B sérieux, Tsipras comprend enfin qu’il est déjà au-dessus du précipice et il décide donc de préparer dans l’urgence, avec l’aide de la Commission et de la France, un programme de réformes qui ressemble comme deux gouttes d’eau au compromis du 26 juin, programme qu’il fait adopter par son Parlement lors d’une séance dramatique le vendredi 10 juillet, la veille d’un nouvel Eurogroupe.

Un Waterloo européen

Mais ses partenaires ne veulent pas qu’il s’en sorte à si bon compte : si la Grèce veut rester dans la zone euro, ce sera à leur prix, pas au sien. En clair, les compromis du 25 et du 26 juin ne sont plus d’actualité. Le ministre des finances allemand, Wolfgang Schäuble, propose même une sortie, soi-disant temporaire de cinq ans. L’Allemagne est loin d’être seule sur cette ligne : la Finlande est encore plus dure, tout comme les Pays-Bas ou la Belgique. Comme le reconnaitra Tsipras, seuls la France, l’Italie, le Luxembourg et l’Autriche l’ont soutenu. À l’issue d’un sommet des chefs d’État et de gouvernement de la zone euro dramatique, le 13 juillet au matin, le Premier ministre grec doit capituler en rase campagne : ce qu’il accepte fait ressembler le compromis du 25 juin rejeté par référendum à une aimable promenade de campagne. En particulier, avant même de commencer à négocier le troisième plan d’aide, la zone euro lui exige que son Parlement adopte une série de réformes : hausse de la TVA et des cotisations sociales, transposition de la directive sur la résolution des crises bancaires, nouveau code de procédure civile, réforme des retraites… Ce qui est fait les 16 et 22 juillet. De même, les privatisations que Tsipras voulait stopper vont reprendre de plus belle.

Au final, quoi qu’on pense de la viabilité de ce plan adopté dans la douleur, la défaite est lourde pour Syriza qui s’est fait élire sur un programme anti-austérité. Par ses erreurs de manœuvre, il a démultiplié l’austérité en paralysant l’économie de la Grèce et en acceptant un plan dont les plus durs parmi ses partenaires n’auraient même pas osé rêver quelques semaines plus tôt. Par quelque bout que l’on prenne ce qui s’est passé au cours de ces six mois, on ne peut que conclure à l’échec de Tsipras.

Vers des élections anticipées

Ce qui aurait dû aboutir à sa démission et à de nouvelles élections. Mais, sa défaite européenne est, sur le plan intérieur, une victoire, aussi curieux que cela puisse paraître : il a réussi à réunir autour de lui 61 % des Grecs qui ne lui en veulent pas d’avoir dû capituler tant le rapport de forces lui était défavorable, il a obtenu des super-majorités au Parlement, l’opposition de la Nouvelle Démocratie, du PASOK (socialiste) et de To Potami (centre gauche) le soutenant, et, enfin, il a marginalisé son opposition de gauche.

Reste qu’en dépit de la fidélité de son partenaire de coalition (ANEL, droite radicale, 13 députés, qui est récompensé en obtenant un second portefeuille), il n’a plus de majorité, entre 31 et 39 députés de son groupe (sur 149 ayant) ayant voté contre lui : au mieux, il ne dispose plus que de 131 sièges sur 300. Cela devrait se traduire par de nouvelles élections, sans doute à l’automne prochain, ce qui lui permettra de faire le ménage au sein de Syriza, son autorité étant incontestable. Et il est presque certain de les remporter (actuellement, Syriza compte 20 points d’avance sur la ND, dont Samaras s’est enfin décidé à abandonner la présidence). Sa chance, si l’on peut dire, est que l’opposition ND-PASOK est tellement assimilée à la corruption et au clientélisme que les Grecs ne veulent pas les voir revenir au pouvoir : l’austérité, d’accord, mais avec Tsipras. Le jeune Premier ministre, qui n’aura à affronter aucun scrutin local jusqu’en 2019, a désormais le temps de démontrer qu’il a la volonté de réformer l’État grec et de redresser son économie. Un sacré défi.

(1) Au printemps 2012, le secteur privé a pris une paume de 115 milliards d’euros. Puis, fin 2012, la zone euro restructuré la dette de 200 milliards d’euros qu’elle détient : elle a diminué ses taux d’intérêt, allongé les maturités à 30 ans en moyenne et décrété un moratoire jusqu’en 2023 sur le paiement des intérêts.

N.B.: pour lire l’ensemble de mes articles sur la Grèce, cliquez sur le mot Grèce dans le nuage de mots…