L’Union européenne affronte, depuis le début de l’année, une crise qu’elle redoutait depuis longtemps, celle d’un afflux brutal et massif d’étrangers impossible à endiguer. Ce sont, en effet, 500.000 personnes qui ont franchi ses frontières extérieures en huit mois, un chiffre sans précédent depuis les années 50. Si une très grande majorité a vocation à obtenir le statut de réfugié, puisque ces personnes fuient des zones de guerre (Syrie, Irak, Afghanistan) ou de persécutions (Érythrée), d’autres sont simplement à la recherche d’une vie meilleure.

Face à ce défi, et après les premières réactions désordonnées, très souvent égoïstes, car marquées par les agendas politiques nationaux, les Européens semblent désormais décidés à y répondre ensemble, écartant tout repli sur le « réduit national » comme l’y incitent les partis europhobes et eurosceptiques. « Il n’y aura pas de remise en cause de Schengen » supprimant les frontières intérieures, a ainsi martelé, hier devant le Parlement européen réuni à Strasbourg, Jean-Claude Juncker, le président de la Commission, lors de son discours annuel sur « l’état de l’Union ». Il a, au passage, relativisé la vague actuelle : elle ne représente que 0,11 % de la population de l’UE, alors que les réfugiés représentent 25 % de celle du Liban qui, avec la Turquie, la Jordanie et l’Égypte, accueillent 98 % des réfugiés syriens.

L’Union de 2015 est, quoi qu’il en soit, autrement mieux armée que la Communauté économique européenne des années 80 pour répondre à cette crise humanitaire. En 1989, lors de la chute du mur de Berlin, suivi par l’effondrement du communisme, les Douze de l’époque ont bien cru qu’ils allaient devoir affronter une déferlante venue de l’est. Les flots d’Allemands de la RDA fuyant vers l’ouest par la brèche ouverte par le régime communiste hongrois de l’époque avaient marqué les esprits. Pierre Joxe, à l’époque ministre de l’Intérieur de François Mitterrand, n’hésitait pas à dresser à ses visiteurs un tableau apocalyptique de hordes affamées de démocratie et de richesse qui ne manqueraient pas de s’installer dans nos contrées. Il ne s’est en réalité rien passé, mais cette peur a poussé les Européens à partager leur souveraineté en matière d’asile et d’immigration afin de faire front ensemble. Personne n’imaginait alors qu’un pays pourrait affronter seul une vague migratoire d’importance. Et pourtant, à l’époque, les frontières intérieures existaient bel et bien (elles ne seront supprimées qu’à la mi-1995)…

C’est à la lumière de cette grande peur que le système de Schengen a été imaginé : contrôle en profondeur de part et d’autre des frontières, renforcement des frontières extérieures, création d’une série de fichiers informatiques (Système d’information Schengen, Eurodac pour les empreintes des demandeurs d’asile, etc.), mise en commun des visas, harmonisation des contrôles, convention de Dublin sur le pays responsable du traitement d’une demande d’asile, etc. Les Européens ne se sont pas arrêté là et ont continué, depuis 1997 et le traité d’Amsterdam, à transférer leurs compétences en matière d’asile et d’immigration au niveau européen : aujourd’hui, l’arsenal législatif adopté depuis 15 ans est quasiment complet. On est donc loin de la caricature qui est faite de l’espace Schengen et plus généralement de la politique de l’Union en matière d’asile et d’immigration : Pierre Joxe et ses successeurs, loin d’avoir désarmé en matière de contrôle des étrangers, ont fait l’exact contraire. Derrière la symbolique suppression des contrôles aux frontières intérieures se cache en réalité un maillage du territoire européen qui tient davantage de la fameuse « forteresse » que craignait et dénonçait la gauche dans les années 80 que de l’espace de libre circulation ouvert à tout vent…

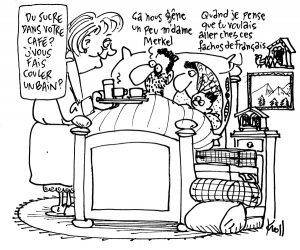

Il sera donc difficile d’aller beaucoup plus loin. « Nous pouvons construire des murs, nous pouvons ériger des clôtures », s’est exclamé hier Jean-Claude Juncker : « Mais imaginez un instant que ce soit vous qui vous trouviez dans cette situation, votre enfant dans les bras, et tout votre univers qui s’écroule. Il n’y a pas de prix que vous ne seriez prêt à payer, pas de mur, de mer ou de frontières que vous ne seriez prêt à franchir pour fuir la guerre ou la barbarie ». Des murs qui seraient contraires au droit d’asile, l’une des valeurs fondamentales d’une Europe « où presque chacun a un jour été réfugié », comme l’a rappelé Juncker : « notre histoire commune est marquée par ces millions d’Européens qui ont fui les persécutions religieuses ou politiques, la guerre, la dictature ou l’oppression ». Autrement dit, l’Union a un devoir d’accueil comme l’a démontré de façon magistrale la chancelière Angela Merkel, qui a vécu de l’autre côté du rideau de fer, en ouvrant ses frontières. Juncker a donc appelé hier les États à « la solidarité collective à l’égard des réfugiés » afin de « gérer » une crise humanitaire que nul ne peut endiguer par des mesures répressives.

Reprenant sa proposition de mai dernier sur la répartition, selon une clef obligatoire, du traitement des demandes d’asile entre les pays européens (sauf la Grande-Bretagne, l’Irlande et le Danemark qui ne participent pas à la politique d’asile et d’immigration) rejetée en juin dernier par une majorité d’États, dont la France, Juncker a proposé de l’amplifier vu l’aggravation de la crise : ce ne sont plus 40.000 dossiers dont il faudra soulager l’Italie, la Grèce et la Hongrie, mais 160.000 (sur deux ans), dont 24.000 pour la France. Paris, entrainé par Berlin, s’est rallié à ce mécanisme, comme l’a annoncé lundi François Hollande lors de sa conférence de presse. Les pays d’Europe de l’Est, terres d’émigration et non d’immigration, y demeurent rétifs, mais comme l’a souligné Juncker, « demain », « les réfugiés pourraient tout aussi bien venir d’Ukraine »…

Au-delà de la crise humanitaire actuelle, l’Union doit aussi réfléchir à sa politique d’immigration, sauf à se résoudre à voir périr en Méditerranée des centaines de migrants économiques tout aussi respectables que les réfugiés. Jean-Claude Juncker a appelé les Etats à ouvrir « des canaux légaux de migration », car cela permettra de « mieux gérer la migration » et « de rendre moins attrayante l’activité illégale des trafiquants d’êtres humains ». « La migration doit cesser d’être un problème pour devenir une ressource bien gérée », sur les modèles américain, canadien ou australien. Les États oseront-ils affronter leurs opinions publiques sur ce point nettement moins consensuel ?

N.B.: version longue de l’article paru dans Libération du 10 septembre