L’information a été donnée le dimanche 11 octobre 2015 par le « Journal du Dimanche » d’après « une source gouvernementale française en marge de la visite de Manuel Valls en Jordanie », selon laquelle des djihadistes français auraient été tués lors du bombardement français d’un camp d’entraînement islamiste près de Rakka, en Syrie dans la nuit du 8 au 9 octobre 2015, dans le cadre de l’opération Chammal lancée le 19 septembre 2015 (certaines sources parleraient de six morts, d’autres de seize morts dont trois de moins de 18 ans).

Information immédiatement mais mollement démentie par le Ministère de la  Défense : « À ce stade, nous ne pouvons confirmer aucun élément précis relatif à ce bombardement. ». Et on le comprend au moment où le gouvernement essaie de faire une campagne de sensibilisation auprès des familles pour éviter le départ de nouvelles recrues vers la Syrie. Cette information, qui reviendrait à dire que l’armée française tuerait des citoyens français, a mis le feu aux médias dans la soirée du lundi 12 octobre 2015.

Défense : « À ce stade, nous ne pouvons confirmer aucun élément précis relatif à ce bombardement. ». Et on le comprend au moment où le gouvernement essaie de faire une campagne de sensibilisation auprès des familles pour éviter le départ de nouvelles recrues vers la Syrie. Cette information, qui reviendrait à dire que l’armée française tuerait des citoyens français, a mis le feu aux médias dans la soirée du lundi 12 octobre 2015.

En tout premier lieu, il me paraît assez étrange de s’inquiéter seulement maintenant : que les victimes (supposées terroristes ou futurs terroristes) soient françaises ou pas françaises ne change rien au problème moral d’un gouvernement (quel qu’il soit). S’attacher à la nationalité des victimes laisserait entendre que certaines personnes peuvent être tuées sommairement et pas d’autres. C’est un peu aberrant comme réflexion.

D’autant plus aberrant, d’ailleurs, que les terroristes djihadistes qui ont ensanglanté la France depuis trois ans sont malheureusement des citoyens français et pas des ennemis de l’extérieur comme cela aurait été plus commode pour la réflexion.

D’ailleurs, en parlant de leur passeport, le Premier Ministre Manuel Valls n’a fait que confirmer cette « absence de discrimination » : « Notre responsabilité, c’est de frapper Daech et nous continuerons quelles que soient les nationalités (…). Les terroristes, de ce point de vue-là, n’ont pas de passeport. » (12 octobre 2015). Il l’a redit avec ces autres mots : « On frappe Daech en Syrie et tous ceux, quelles que soient leurs origines et leur nationalité, qui ont décidé de frapper la France, et donc de frapper leur propre pays. ».

Cela veut dire effectivement que la réflexion, qui, en elle-même, est intéressante, aurait pu être engagée, aurait dû être engagée bien avant ce genre d’indiscrétion gouvernementale. La question est intéressante et même essentielle sur l’art de gouverner.

En second lieu, donc, l’idée qu’un gouvernement puisse court-circuiter toutes les procédures de la justice et de la loi pour aller tuer, par prévention, sans procès, sans débat contradictoire, sans droit à la défense, des candidats terroristes pose une véritable question de « philosophie gouvernementale ». Gouverner, c’est prévoir.

La peine de mort est abolie en France depuis le 9 octobre 1981 (loi n°81-908 du 9 octobre 1981). C’est une grande avancée dans le droit français et dans les droits de l’Homme, et je rappelle que l’abolition n’a pas été seulement votée par des parlementaires socialistes, mais aussi par des personnalités comme Jacques Chirac et Philippe Séguin. L’abolitionnisme n’est tributaire d’aucun clivage partisan particulier. Il résulte d’une certaine idée de la vie et d’une certaine idée de l’humain.

Car justement, chaque vie humaine compte et en supprimer nécessite une raison impérieuse. C’est le problème de toutes les guerres. Si je ne tue pas mon ennemi, mon ennemi me tue. Mais individualiser cette réflexion n’a pas de sens, car mon choix philosophique pourrait très bien me porter à préférer mourir à avoir la mort d’une personne sur la conscience (pour dire vrai, je ne sais pas comment je me comporterais si le cas m’arrivait et j’ai l’intuition que l’un des buts serait plutôt de tout œuvrer pour éviter de me retrouver dans cette situation).

Individualiser n’est pas très raisonnable car si je considère que j’ai par exemple une famille à protéger, une femme, des enfants (je ne me place que dans la collectivité la plus réduite), qui, eux, sont incapables de se défendre (eux, les enfants, car les femmes peuvent aussi se défendre le cas échéant), alors mon choix de préférer mourir à tuer serait-il tout aussi pertinent ? Sans doute pas, sauf à avoir sur la conscience la mort également de mes proches. Ne pas tuer me ferait donc, par ricochet, tuer.

Évidemment, si j’en arrive au cercle national, à l’échelle d’un État comme la France, environ 65 millions d’habitants, la réponse est encore plus grave : si je ne repousse pas l’ennemi, l’ennemi peut nous envahir et refaire le coup de l’an 1940. Or, cette situation a sans doute été la pire des options. C’est ce qu’avaient compris de rares personnes, De Gaulle en premier lieu, mais aussi beaucoup de « petits bras » à l’instar de Daniel Cordier. Car il y a d’autres notions morales que la simple morale individuelle : il y a la raison d’État, mais celle-ci pourrait être douteuse (que recouvre-t-elle ? qui protège-t-elle ?) et il y a aussi l’intérêt général, que je préfère à l’intérêt national car il recouvre non seulement l’intérêt de la France mais aussi l’intérêt des autres pays, et notamment la Syrie dans le cas qui m’amène à parler de cette évocation morale.

Les plusieurs centaines voire plusieurs milliers de morts provoquées par l’armée française au Mali en 2013 ont une justification juridique incontestable : la France a été appelée à la rescousse par un gouvernement à peu près légitime (de transition) et sans cette intervention, Bamako aurait été pris et serait devenu un foyer de terrorisme djihadiste au même titre qu’au nord-est de la Syrie et au nord de l’Irak.

Tuer alors que la peine de mort n’est plus autorisée, on peut aussi le penser en évoquant les tirs contre des terroristes ou des preneurs d’otages en pleine action. On peut penser à Merah, Coulibaly ou Kaouchi, mais aussi à HB lors de la prise d’otages dans une école maternelle à Neuilly-sur-Seine.

Pour la Syrie, la situation est nettement plus complexe puisque le gouvernement français n’a plus de relation diplomatique avec les autorités syriennes qui, pourtant, sont la cible de Daech. La situation est d’ailleurs assez compliquée car la position de la France est de proposer aux Syriens une autre alternative que celle entre Bachar Al-Assad et le Daech, mais concrètement, le vide politique ou étatique fera le jeu des djihadistes comme c’est le cas en Libye et même en Irak. Complexité renforcée par l’implication massive de la Russie, les ambiguïtés de la Turquie et les influences majeures de deux rivaux sur le Proche-Orient, l’Iran et l’Arabie Saoudite.

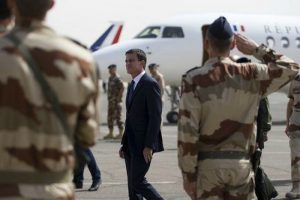

En Jordanie le 12 octobre 2015, en Arabie Saoudite le 13 octobre 2015, chaussant les bottes de vice-chef des armées (et d’agent commercial), Manuel Valls s’est d’ailleurs plu à rappeler la position française, particulièrement délicate, en faisant allusion à Vladimir Poutine : « Je le redis devant vous, comme l’a dit clairement le Président de la République : vouloir sauver le régime de Bachar Al-Assad, s’en prendre à l’insurrection modérée, c’est se tromper de cible. Ce n’est pas une politique. C’est un retour en arrière. La France ne peut pas l’accepter. » (12 octobre 2015).

La justification des frappes françaises contre Daech est donc de prévenir des éventuels attentats sur le territoire français et qu’en tant que tel, ce serait aussi du registre de la légitime défense : « La France a décidé de frapper des cibles où se préparent des attentats contre la France. Des attentats ont déjà eu lieu, il y a eu des morts. Au nom de la légitime défense, c’est une obligation de frapper Daech et nous continuerons, quelle que soit la nationalité de ceux qui sont dans ces centres qui préparent des attentats. » (Manuel Valls le 12 octobre 2015).

Ancien Ministre de la Défense qui avait démissionné pour protester contre la première guerre du Golfe, Jean-Pierre Chevènement a considéré sur Public Sénat le 12 octobre 2015 que comme la zone bombardée est sur un territoire qui n’est plus sous contrôle du gouvernement syrien, on peut estimer qu’il n’est pas infondé de pouvoir intervenir sans demande syrienne.

Son lointain successeur Jean-Yves Le Drian, qui faisait partie du voyage jordanien du Premier Ministre, a confirmé que c’est une guerre : « Ils ont choisi le camp de Daech, Daech est notre ennemi et le restera. ». Numéro deux du parti Les Républicains, Nathalie Koscusko-Morizet n’a pas dit autre chose : « Quand on s’engage dans les rangs de l’armée de Daech, on fait la guerre, donc on court les risques de la guerre. ». En tout, selon une source, les services spécialisés auraient comptabilisé 139 djihadistes morts en Syrie sur les quelques 1 700 venus de France.

Le problème, c’est que la notion de « guerre préventive » peut renvoyer à la folie américaine de la guerre en Irak. Le bombardement d’un hôpital de Médecins sans frontières le 3 octobre 2015 à Kunduz, en Afghanistan par l’armée américaine, faisant dix-neuf morts dont douze médecins et sept patients, fait froid dans le dos. Les faits ont montré que les États-Unis ont beaucoup moins de scrupules à tuer des innocents si, avec eux, des présumés assassins étaient également touchés et mis hors d’état de nuire. La question mérite donc d’être posée pour la France en Syrie. À quel point le ciblage provoquant la mort concerne-t-il à 100% des candidats au terrorisme sur sol français ?

Il ne faut pas être naïf : les personnes formées, entraînées, prêtes à agir pour assassiner des personnes en France, en Europe ou même ailleurs dans le monde, sont, de toute façon, des ennemis. Des ennemis de l’humain, des ennemis des nations. Il faut combattre le terrorisme sous toutes les formes. Le gouvernement français a en possession des renseignements qui peuvent donc l’amener à agir, à réagir, à prévenir tout attentat et je le soutiens, quel qu’il soit, en espérant qu’il n’y a pas des « bavures » qui auraient pour conséquence de renforcer le déshumanisation ou l’inhumanisme des terroristes.

J’avais fait remarquer, à l’époque de l’engagement de la France au Mali, en janvier 2013, qu’élire un Président de la République n’était pas jouer aux petits chevaux mais était un acte grave qui pouvait aboutir à la mort de certaines personnes et aussi éviter la mort d’autres personnes, grâce à une meilleure protection. Kolwezi, le Liban, l’Irak, l’Afghanistan, la Côte d’Ivoire, la Libye, le Mali, le Niger, la République centrafricaine, maintenant la Syrie, et j’en oublie, toutes les interventions militaires françaises ont été décidées par un homme seul, de son bureau de l’Élysée, qui, parfois, a hésité et qui savait que cette décision aurait des conséquences très graves sur la vie de très nombreuses personnes. On peut aussi évoquer la non participation de la France dans la guerre civile espagnole décidée par Léon Blum.

Comme on le voit, le droit régalien de vie ou de mort n’a pas été éliminé de la pratique de gouverner un État, même après l’abolition de la peine de mort. La question doit être posée car elle est éminemment morale. Elle doit se poser en dehors de considérations de nationalité qui n’ont, moralement et philosophiquement, pas lieu d’être. Mais je ne conçois pas son principe hors de la compétence d’un État dès lors qu’il s’assure que c’est indispensable à la sûreté nationale et à la protection de sa population. Le terrorisme est une guerre sans État ennemi (même si Daech se revendique État). C’est donc aussi l’occasion de rappeler l’importance et la gravité de l’acte de voter lors de l’élection présidentielle. Un Président de la République ne doit pas déterminer des vies humaines à la légère. Sa personnalité est donc essentielle.

« Être toujours en retard d’une guerre devrait nous déterminer à être parfois en avance d’une paix. » (Robert Sabatier, 1991).