Pari gagné pour David Cameron avec sa large victoire aux élections législatives britanniques du 7 mai 2015.

Malgré le suspens (mal prédit par les sondages), il y aurait eu moins de journalistes internationaux à attendre les résultats des élections législatives britanniques dans la nuit du 7 au 8 mai 2015 que de journalistes qui ont attendu le 2 mai 2015 la naissance de la princesse Charlotte Elizabeth Diana, sœur de George, fille de Kate et William, petite-fille de Charles et Diana et arrière-petite-fille de la reine Elizabeth II.

Pourtant, pour l’avenir du monde, la journée du 7 mai était bien plus importante que celle du 2 mai à Londres. Alors que la reine a fêté son 89eanniversaire le 21 avril dernier, les différents protagonistes des élections législatives du 7 mai 2015 auraient presque tous pu être ses petits-enfants, tous de la même génération : David Camerona 48 ans, Ed Miliband 45 ans, Nicola Sturgeon 44 ans, Nick Clegg 48 ans et Nigel Farage a 51 ans.

Les principaux résultats : Tories, Labour, LibDem, SNP et UKIP

Le Parti conservateur a largement remporté les élections en gagnant 331 sièges sur 650 avec 36,9% des voix, soit 24 de plus qu’aux élections du 6 mai 2010. Il a atteint la majorité absolue à la Chambre des Communes et n’aura donc pas besoin de poursuivre sa coalition avec les démocrates libéraux conclue en mai 2010. À l’époque, en effet, il n’avait pu s’assurer de majorité en gouvernant seul, au contraire de tous les précédents gouvernements depuis la Libération.

Pour David Cameron, c’est donc une grande victoire personnelle, et je reviendrai un peu plus loin sur un début d’explication. Conseiller de Margaret Thatcher puis de son successeur John Major, David Cameron est élu député depuis le 7 juin 2001 et chef du Parti conservateur depuis le 6 décembre 2005 (succédant à Michael Howard). Il s’est donc retrouvé le chef de l’opposition pendant cinq ans face aux travaillistes Tony Blair puis Gordon Brown jusqu’à sa victoire du 6 mai 2010. Premier Ministre depuis le 11 mai 2010, David Cameron a mis en œuvre un programme économique efficace en faveur des entreprises, ce qui a donné des résultats économiques très encourageants sur le front de l’emploi et de la croissance.

Son principal allié, Nick Clegg, ancien conseiller du commissaire européen Leon Brittan, ancien député européen de 1999 à 2004 et député à la Chambre des Communes depuis le 5 mai 2005, est devenu le leader des démocrates libéraux (LibDem) le 18 décembre 2007. Il avait réussi à secouer le bipartisme britannique aux précédentes élections législatives en obtenant 57 sièges. Il avait alors négocié un accord avec David Cameron très généreux puisque les LibDem avaient pu entrer en force au gouvernement, lui en numéro deux, comme Vice-Premier Ministre. Mais David Cameron n’a finalement pas tenu compte du programme des LibDem (notamment sur les droits d’inscription à l’université ou sur la réduction des dépenses publiques) et ces derniers se sont retrouvés dans une position quasiment inaudible cinq ans plus tard, en assurant qu’ils accepteraient de gouverner autant avec les travaillistes qu’avec les conservateurs, ce qui ne donnait pas une vision claire et cohérente de leur projet. Résultat, seulement 8 sièges ont été gagnés ce 7 mai 2015, soit une perte de 49 sièges, avec seulement 7,9% des voix, un effondrement qui a eu pour conséquence directe, dès le lendemain, la démission de Nick Clegg de la tête des LibDem. Toute ressemblance avec l’aventure française du MoDem de François Bayrou depuis 2007 n’est que fortuite et pure coïncidence…

Le principal perdant n’était pourtant pas Nick Clegg mais bien Ed Miliband, député depuis le 5 mai 2005 et surtout, le chef de l’opposition et chef du Parti travailliste depuis le 25 septembre 2010 en succédant à Gordon Brown, son mentor (dont il fut le ministre du 27 juin 2007 au 11 mai 2010). Ed Miliband avait même eu la particularité de ravir la tête du Parti travailliste …à son grand frère David Miliband, ministre sous Tony Blair et Gordon Brown. Considéré comme plus « à gauche » (par rapport à Tony Blair), Ed Miliband qu’on disait premier-ministrable a finalement fait perdre 26 sièges à son parti en n’obtenant que 232 sièges avec pourtant un peu plus de voix qu’il y a cinq ans, 30,4%. Comme Nick Clegg, Ed Miliband a annoncé sa démission de la tête du Parti travailliste dès le 8 mai 2015.

L’une des raisons de cet échec, ce fut l’Écosse, votant traditionnellement à gauche et très rarement conservatrice. Or, l’Écosse s’est donnée presque toute entière au Parti national écossais (SNP) de Nicola Sturgeon, Première Ministre d’Écosse depuis le 20 novembre 2014 et leader du Parti national écossais depuis le 14 novembre 2014. Sur les 59 sièges que compte l’Écosse, le SNP en a remporté 56 (soit un gain de 50 sièges par rapport à 2010), avec plus de 1,4 million de voix, soit (au niveau britannique) 4,7% des voix (mais le SNP n’a présenté aucun candidat hors de l’Écosse). Ce fut donc un véritable raz-de-marée qui était imaginable depuis la bonne campagne du référendum sur l’indépendance de l’Écosse le 18 septembre 2014 (55,4% pour le maintien dans le Royaume-Uni avec 84,6% de participation). C’est d’ailleurs grâce au succès du non que Nicola Sturgeon doit ses responsabilités écossaises, puisque son prédécesseur Alex Salmond avait démissionné de ses mandats à la suite de cet échec au référendum (même si finalement, cette consultation a réveillé le nationalisme écossais dans sa traduction électorale).

Cette victoire des nationalistes écossais s’est faite au détriment des travaillistes qui n’ont plus que 1 siège sur les 41 qu’ils comptaient en Écosse. En clair, quand les travaillistes ont gagné 22 sièges par ailleurs, ils ont perdu une quarantaine de sièges en Écosse, ce qui fait un solde négatif.

Enfin, le troisième perdant de ces élections (et je m’en réjouis), c’est le parti europhobe UKIP dirigé par Nigel Farage, député européen depuis 1999. Son grand succès aux élections européennes de mai 2014 laissait entendre une forte influence à ces élections législatives. Or, il n’en a rien été. Le UKIP n’a gagné que 1 siège, avec 12,6% des voix. Parce qu’il n’a pas réussi à se faire élire lui-même, Nigel Farage a démissionné de la tête du UKIP le 8 mai 2015.

Quelques remarques

La principale remarque a été soulignée par tous les médias : les sondages se sont largement trompés. Encore le jour même des élections, avec les enquêtes de sortie des urnes, les sondages prédisaient un résultat très incertain entre les conservateurs et les travaillistes, au siège près, avec environ une audience d’un tiers et d’un tiers du corps électoral. Il n’en a rien été et les conservateurs ont eu une victoire large et massive (nettement plus large qu’en 2010). Les sondages ont donc montré leurs limites, mais ce n’est pas nouveau ni exclusivement britannique puisque les 30% des voix et les plus de 100 sièges prédits par les sondages pour le FN aux élections départementales françaises de mars 2015 ont été loin d’être atteints. Possible qu’au Royaume-Uni, beaucoup d’électeurs indécis ont fait leur choix au dernier moment.

Comme on peut le remarquer, il existe parfois de grandes différences entre le pourcentage en voix et le nombre de sièges, pour une raison simple : le mode de scrutin, qui est le scrutin majoritaire à un tour. Cela signifie qu’il suffit d’arriver en tête au premier tour pour gagner le siège. Les grands partis ont donc un avantage sur les petits, mais on a pu voir, notamment en 2010, que cela n’a pas empêché certains partis à gagner beaucoup de sièges, comme les LibDem. Je reviendrai plus tard sur le mode de scrutin dans un autre pays européen.

Deux constats pourraient donc être considérés comme des « injustices » : d’une part, les travaillistes ont amélioré leur audience électorale par rapport à 2010 mais réduit leur représentation en sièges, mais ce phénomène provient de la victoire écrasante du Parti national écossais en Écosse, terre favorable aux travaillistes ; d’autre part, le UKIP, avec 12,6% des voix, n’a que 1 siège sur 650, ce qui est faible. Néanmoins, le parti arrivé en tête nationalement, le Parti conservateur, est bien le parti qui dirigera le futur gouvernement, et il pourra gouverner seul, sans coalition avec un autre parti, puisqu’il a obtenu plus que la majorité absolue des sièges.

D’ailleurs, réflexion annexe, concernant le nombre de députés. Il y a 650 sièges à la Chambre des Communes pour un pays sensiblement équivalent à la France en population. Au Royaume-Uni, il y a 64,5 millions d’habitants (légèrement inférieur à la France, environ 66,6 millions d’habitants) et 46,4 millions d’électeurs inscrits (en France, environ 46,5 millions d’électeurs inscrits). Or, en France, il y a un argument récurrent qui laisse entendre qu’il y aurait trop de députés (577 en France). Visiblement, ce qui serait valable en France ne le serait pas au Royaume-Uni où le nombre de députés ne semble pas faire scandale (réduire le nombre de député, c’est réduire la capacité de contrôle parlementaire sur le gouvernement). La participation électorale a été ce 7 mai 2015 de 66,1%, ce qui reste plus faible que pour les élections présidentielles françaises (les seules comparables ; en 2012 : 80,4%).

Renouvellement de la classe politique

En revanche, au contraire de la France, les mœurs politiques britanniques sont plus favorables au renouvellement de la classe politique. Avec deux exemples.

Le premier exemple, c’est que le chef d’un parti qui a perdu les élections démissionne et ne cherche pas à s’accrocher. C’est le cas d’Ed Miliband pour les travaillistes, de Nick Clegg pour les LibDem et de Nigel Farage pour le UKIP. Aucun n’a hésité à rendre son tablier, ce qui donne à d’autres la capacité de redonner à leur parti (d’opposition) une nouvelle crédibilité. En France, au contraire, on s’accroche, jusqu’à ce mot extraordinaire de la candidate battue Ségolène Royal qui, le soir de son échec, le 6 mai 2007, proclamait avec emphase : « En avant vers de nouvelles victoires ! ». Une sorte de déni de réalité qui est commun à la plupart de nos « animaux politiques » en France : François Mitterrand, Valéry Giscard d’Estaing, Jacques Chirac, Lionel Jospin, et aujourd’hui Nicolas Sarkozy.

Tous ont pu se retrouver de nouveau soit candidats à l’élection présidentielle soit présidents d’un grand parti après leur échec à l’élection présidentielle, échecs parfois au pluriel, et pourtant, à part Valéry Giscard d’Estaing, et sans compter Nicolas Sarkozy dont on ne connaît pas encore le destin en 2017, cela leur a réussi : François Mitterrand, après ses échecs de 1965 et 1974, a réussi en 1981 et 1988 ; Jacques Chirac, après ses échecs de 1981 et 1988, a réussi en 1995 et 2002 ; Lionel Jospin, après son (premier) échec en 1995, a réussi en 1997 (à Matignon), avant, certes, d’échouer une seconde fois en 2002 et de renoncer définitivement à la vie politique, au point d’abandonner lâchement son parti juste avant les élections législatives.

Le second exemple, c’est qu’au Royaume-Uni, pour ne prendre que le dernier Premier Ministre, David Cameron, c’est un homme assez jeune qui a commencé à diriger le gouvernement à 43 ans, et il n’avait aucune expérience ministérielle, juste la proximité en tant que collaborateur de deux anciens Premiers Ministres, dix ans d’expérience parlementaire dont quatre comme chef de l’opposition (qu’il est devenu, donc, à 39 ans). Cela signifie qu’au Royaume-Uni, on considère qu’un homme de moins de 40 ans, sans expérience ministérielle, est capable de diriger le pays. La remarque est la même pour les États-Unis où Bill Clinton et Barack Obama sont apparus sur la scène nationale très soudainement, jeune et sans expérience nationale.

Imaginons l’équivalent en France. Les deux seuls exemples de dirigeant « jeune », ce furent Valéry Giscard d’Estaing, élu à 48 ans, mais il avait derrière lui, outre deux grandes écoles (X et ENA), près de neuf ans d’expérience comme Ministre des Finances, même plus si l’on compte son rôle comme secrétaire d’État, et Nicolas Sarkozy, élu à 52 ans, qui avait, lui aussi, un passé politique national très dense, avec près de sept années d’expérience ministérielle à des postes clefs de l’État (Budget, Communication, Intérieur, Finances). Et je ne parle pas des plus anciens qui ont cumulé les années ministérielles voire de Premier Ministre ainsi que de chef de parti, parfois pendant une trentaine d’années avant d’arriver enfin au sommet de l’État. Seul François Hollande (HEC et ENA) a été élu sans avoir acquis un seul portefeuille ministériel auparavant (il a d’ailleurs montré son impréparation et son amateurisme en arrivant ainsi à l’Élysée), mais il n’était plus tout jeune (57 ans) et avait derrière lui onze années à la tête du PS, dont cinq comme parti gouvernemental.

Inutile de rappeler que la plupart des présidentiables sérieux de 2017 ont largement plus de 50 ans, plutôt 60 ans, et sont présents dans la vie politique depuis plus de vingt ans, parfois trente et même quarante ans, avec des CV souvent impressionnants. L’équivalent français de renouvellement britannique, c’est par exemple considérer qu’un Emmanuel Macron, un Bruno Le Maire ou une NKMpuissent être présidentiables dès 2017. Or, à l’évidence, ce serait manifestement trop tôt pour eux.

Enfin, rappelons un exemple encore d’actualité en France de non renouvellement de la classe politique qui a de quoi étonner la plupart des autres pays étrangers : l’actuel Ministre français des Affaires étrangères, Laurent Fabius, était déjà Ministre délégué au Budget il y a déjà trente-quatre ans ! À l’époque, le Royaume-Uni était dirigé par Margaret Thatcher, les États-Unis par Ronald Reagan, l’Allemagne par Helmut Schmidt (pas encore par Helmut Kohl !) …et la Russie était comprise dans l’Union Soviétique dirigée par Leonid Brejnev. Toute une époque !

Les raisons de la victoire de David Cameron

Les résultats économiques sont sans ambiguïté et c’est nul doute la raison de la victoire de David Cameron qui a voulu appliquer sans se dissiper un programme consacré entièrement à la promotion des entreprises, tant leur création que leur développement, car les entreprises sont les seules pourvoyeuses d’emploi.

En 2011, David Cameron, comme un chef d’entreprise, avait lancé un plan pour la croissance, l’emploi et les investissements avec quatre objectifs très précis : rendre le Royaume-Uni le pays fiscalement le plus compétitif du G7 ; être parmi les pays les plus compétitifs commercialement ; être parmi les plus attractifs de l’Union Européenne pour les investissements et augmenter les exportations ; augmenter massivement le nombre d’apprentis pour avoir de la main d’œuvre qualifiée sur place et renforcer l’excellence des universités britanniques.

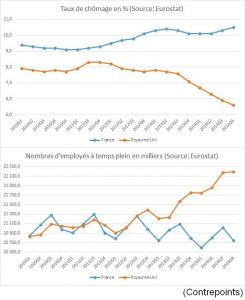

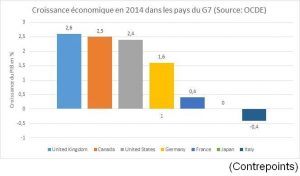

Et le bilan est éloquent : en cinq ans, 2,4 millions d’emplois ont été créés au Royaume-Uni tandis que la France a continué à s’enfoncer de plus en plus dans le chômage. Le taux de chômage en 2014 est éloquent : 5,7% au Royaume-Uni et 10,6% en France. Et les emplois créés ne sont pas des emplois précaires mais des emplois à temps plein, sans doute à productivité réduite. La croissance du PIB est exceptionnelle au Royaume-Uni avec 2,6% en 2014 à comparer au très petit 0,4% en France. La politique monétaire n’aurait, selon des spécialistes, que faiblement contribué à cette réussite (pour un quart de la croissance).

Tout a été misé sur l’aide aux entreprises. Un levier fiscal avec la baisse de l’imposition des entreprises, qui est passée de 28% à 20%, le plus compétitif des pays du G20, alors qu’en France, elle est en moyenne de 38% ! Plafonnement des taxes sur les plus-values de cession pour les jeunes entreprises. Parallèlement à un assouplissement des contraintes à l’embauche (vaut-il mieux déréguler un peu plus pour faire redémarrer l’activité ou constater, impuissant, comme un présentateur de météo, que les entreprises n’embauchent toujours pas ?). Encouragement des entreprises à l’exportation par des aides ciblées de l’État. Encouragement fiscal à l’investissement dans les jeunes entreprises. Augmentation du nombre d’apprentis de 500 000 à 800 000 en cinq ans.

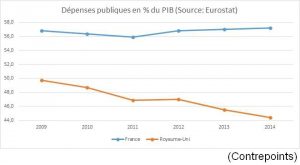

Les réformes fiscales favorables aux entreprises ont été financées essentiellement par une baisse drastique de la dépense publique. Et là encore, le gouvernement britannique ne s’est pas contenté de faire quelques effets d’annonce sans portée réelle : la dépense publique britannique est passée de près de 50% en 2009 à 44% en 2014 alors qu’en France, malgré le quinquennat Sarkozy qui avait engagé une timide amorce à la baisse de 2009 à 2011 (en dessous de 56%), le quinquennat Hollande a augmenté de nouveau (contrairement aux proclamations régulières) les dépenses publiques pour atteindre le record historique en 2014 avec 57% du PIB (la France est-elle un pays libéral ?). Chaque nouvelle mesure d’aide économique doit être compensée par la suppression de deux niches fiscales déjà existantes.

Le véritable point rouge, c’est que le déficit budgétaire reste élevé même s’il a été réduit, avec 5,7% du PIB en 2014 (c’était 10% en 2010), ce qui fait que la dette publique continue sa lente croissance et se rapproche de celle de la France au-delà de 90% du PIB.

Bien sûr, il est inutile de comparer les charges salariales, par exemple, qui sont de 22% au Royaume-Uni et de 60% en France, car le modèle social est très différent selon le pays. La France a de quoi se réjouir d’avoir son système de santé où l’on peut choisir son médecin tout en étant remboursé. Il était considéré il y a quelques années comme le meilleur du monde et ceux qui ont vécu des tracas de santé à l’étranger, y compris au Canada, peuvent comprendre la chance du système social français.

Il n’empêche que même les contrats zéro heure qui ont fait beaucoup débat durant la campagne de ces élections britanniques mériteraient d’être débattus en France. Le gouvernement de Manuel Vallsa visiblement renoncé à réformer le code du travail pour ne pas froisser l’aile gauche du PS à l’approche de l’échéance présidentielle. C’est tout un climat favorable à l’initiative économique qui a été recréé au Royaume-Uni pour redynamiser l’économie, un climat que François Hollande a du mal depuis trois ans de créer en France avec le matraquage fiscal du début du quinquennat et les usines à gaz que constituent des réductions de charges consenties aux entreprises.

L’avenir

Le principal enjeu d’avenir pour le Royaume-Uni mais aussi pour l’ensemble de l’Union Européenne, c’est bien sûr le référendum que David Cameron avait promis le 22 janvier 2013 et qu’il a confirmé le 8 mai 2015 sur le maintien du Royaume-Uni dans l’Union Européenne qui devrait avoir lieu en 2017 (la date exacte aura une importance cruciale dans la campagne présidentielle en France). Une annonce à la veille de la Fête de l’Europe qui célèbre le 65e anniversaire de la déclaration de Robert Schuman proposant les premières bases de la construction européenne.

Le résultat de ce référendum sera déterminant pour l’avenir du continent européen. David Cameron a déjà évoqué son souhait que le Royaume-Uni reste au sein de l’Union Européenne mais il devra convaincre la plupart de ses collègues conservateurs qui sont plutôt eurosceptiques.

Des référendums au Royaume-Uni sur son maintien dans l’Europe, il y en a déjà eu un il y a quarante ans, le 5 juin 1975, peu de temps après l’adhésion effective le 1er janvier 1973 (67,2% de oui avec 64,5% de participation ). Le Chancelier de l’Échiquier, travailliste, Roy Jenkins (1920-2003), avait alors déclaré : « [Le référendum] met l’incertitude derrière nous, il engage la Grande-Bretagne envers l’Europe et nous engage à jouer un rôle actif, constructif et enthousiaste au sein de celle-ci. ». Roy Jenkins fut Président de la Commission Européenne du 6 janvier 1977 au 5 janvier 1981, juste avant la présidence de Gaston Thorn (1928-2007). Mais la France s’était, elle aussi, prononcée le 23 avril 1972 par référendum sur l’adhésion du Royaume-Uni au sein de la future Union Européenne (68,3% de oui avec 60,2% de participation).

Même si l’État britannique perd environ 7 milliards d’euros dans son solde avec l’Union Européenne entre contribution et retour des aides européennes, l’intérêt économique des entreprises britanniques penche clairement en faveur du maintien au sein de l’Union Européenne, surtout lorsqu’on sait que 40% des exportations britanniques se font vers des pays de l’Union Européenne, à comparer aux seulement 9% vers les États-Unis.

Le pari du référendum demeure donc une menace très préoccupante pour l’équilibre de l’Europe, mais il a deux avantages : celui de donner la parole au peuple, et personne ne peut nier l’intérêt démocratique de l’exercice ; et celui de solder définitivement, d’une manière ou d’une autre, l’euroscepticisme britannique. Un oui, même timide, aurait sans doute une capacité motrice exceptionnelle en faveur de la construction européenne future dont on devine encore mal les contours aujourd’hui…